Wie viel eigener Stil darf es sein? Sehr ungehobelte Gedanken aus einer Möbelschreinerei

Existiert das Chamäleon, wenn ich es nicht sehe? Sind Literaturübersetzer·innen Chamäleons? Und ist das Literaturübersetzen eine Kunst des Verschwindens oder Teil des Konkurrenzkampfes in der Aufmerksamkeitsökonomie?

I.

Die Frage erinnert mich sofort an das „Darf’s noch ein bisschen mehr sein?“ beim Metzger. Darf’s noch drei Scheiben eigener Stil mehr sein? Oder ist das zu viel? Soll ich noch drei Scheiben eigenen Stil wieder wegnehmen? Hat er zu viel Fettrand?

Gibt es eine Stil-Waage? Und was für eine Gewichtseinheit hätte eigener Stil? Unzen, für die Goldwaage? Tonnen, für die Schrottwaage?

So kommen wir nicht weiter. Es geht beim Übersetzen ja nicht darum, das Fremde und das Eigene in ein Mengenverhältnis zu setzen. Es geht um Persönlichkeit. Aber es geht nicht um zwei Mal Persönlichkeit in einem Konkurrenzverhältnis.

Ich persönlich möchte zum Beispiel als Übersetzer lieber nicht auf dem Buchcover genannt werden. Ich möchte nach der Arbeit lieber still wieder gehen und die Arbeit sich selbst überlassen. Wie ein verschrobener Schreiner, der in seiner Werkstatt nicht mehr tut, als aus dem vorhandenen Material einen Stuhl zu bauen, auf dem man dann auch sitzen kann, der nicht zusammenkracht und für den er sich nicht schämen muss.

Vielleicht müssen wir kurz über den Marktwert von „Persönlichkeit“ in der Aufmerksamkeitsökonomie reden, die neue Konkurrenzbedingungen erzeugt hat. Gibt es da vielleicht ein Problem des Übersetzer·innen-Persönlichkeitsmarketings, in engem Zusammenhang mit der Bezahlung? Setzt die Aufmerksamkeitsökonomie Autor·innen und Übersetzer·innen strukturell in ein Konkurrenzverhältnis und gibt es einen wirtschaftlichen Zwang zur Prominenz?

Das sind Fragen, die die Literaturbetriebslogik berühren. Eine Tür zu einem Raum, die ich auf meine verschrobene Weise schaudernd öffne, um hineinzuspähen und dann auf Zehenspitzen wieder zu gehen. (Was man sich natürlich leisten können muss.)

Bleibt die Frage: Darf ich beim Übersetzen ich selbst sein? Darf man merken, dass ich im Raum war?

II.

Ein eigener Stil darf es gar nicht sein. Es müssen schon ein paar eigene Stile sein, damit man ein paar verschiedenen Autor·innen gerecht werden kann. Außerdem gibt es auch hinterhältige Autor·innen, die in ihren Werken ganze Stilgeschwader auf einen loslassen. Mit einem einzigen eigenen Stil kommt man da nicht weit.

In meinen Augen – als Autodidakt in einem Handwerk, das andere als Beruf studieren, was mich schüchtern macht – besteht die Arbeit darin, unter Zeitdruck und ohne große systematische Vorbereitung Material zu synthetisieren. Zum Beispiel ein Klarinettenkonzert nach Gefühl auf Klavier zu transponieren, ohne dass das Quäken der Klarinette verloren geht. Ein Mangel an Vorbereitung hält dabei wach. Die Arbeit besteht aus der Erfindung von Notlösungen am Fließband, und sie müssen auch noch inspiriert klingen. Dabei bringen die besten Originaltexte eigene Persönlichkeit mit, für deren Übersetzung man immer auch Teile der eigenen Übersetzer·innen-Persönlichkeit einsetzen muss.

Es geht dann nicht darum, das Eigene (den „eigenen Stil“) auszulöschen, um das Fremde (das „Original“) glänzen zu lassen. Das tut es nämlich nicht, wenn man so vorgeht. Wenn das Eigene an der Sprache der Übersetzung sich selbst vernachlässigt, verblasst die Sprache des Originals.

Chuzpe hilft.

Ich kenne deutsche Übersetzungen berühmter amerikanischer Autor·innen, denen die Übersetzung die Luft absaugt wie Olaf Scholz dem Amt des Bundeskanzlers. Manche Übersetzer·innen lassen ihre Persönlichkeit zu Hause, andere glauben, dass man gar keine haben darf. Sonst wäre das Übersetzen ja auch keine ordentliche, entfremdete Arbeit. (Oder der Prozess würde, wenn man sich auch noch die Zeit nimmt, Persönlichkeit einzuflechten, für Konzernverlage zu lange dauern.)

Und manche Lektor·innen lektorieren das Eigene einer Übersetzung mit einer Art sadistischer Freude wieder heraus – vielleicht auch deshalb, weil ihr selbst erlassenes Neutralitätsgebot in Sachen Stil sich zufällig mit ihren persönlichen Grenzen trifft, Eigenes und Stil zu erkennen und zu schätzen. Im Notfall einfach Grammatik und Schluss, dann ist man auf der sicheren Seite.

Grammatik ist der Fluch der deutschen Sprache, die Verliebtheit darin. Hoch- und Schriftdeutsch sind sehr konfuzianisch, Verwaltungssprache. Deutsche Sprache ist gelebte Bürokratie. Alles, was im ganz lebenspraktischen amerikanischen Englisch fröhlich umherspringt, kann man mit deutscher Grammatik umstandslos zum Stillstand bringen.

Ohne ständige bewusste Rebellion gegen das Ordnungsbedürfnis der deutschen Sprache kommt man beim Übersetzen aus dem Englischen nicht weit, meine Meinung. Ohne sie ist das Übersetzen so etwas wie korrektes Einparken unter Einhaltung aller Abstandsregeln. Für mich gehört zum Beruf die Offenheit für Chaos und Kontrollverlust.

Aber ich bin Autodidakt.

III.

Das Literaturübersetzen ist vielleicht so etwas wie das Verfassen von Rollenprosa. Man schlüpft in die Rolle einer Autorin, ihrer Figuren, vielleicht sogar in die Rolle der formalen Absichten einer Autorin. Mir persönlich fällt das besonders leicht, wenn das Original selbst schon ein Spiel mit Rollenprosa spielt. Dann lädt es mich einfach nur ein, mitzuspielen, und dem komme ich sehr gerne nach.

Das Literaturübersetzen könnte aber auch ein Versuch sein, sich zu tarnen. Nicht ein Versuch, den Originaltext zu überschreiben, sondern einer, sich von ihm überschreiben zu lassen. Bitte folgen Sie mir in den Zoo.

Hat ein Chamäleon einen eigenen Stil, und wäre es mit eigenem Stil noch ein Chamäleon? Ein Chamäleon mit eigenem Stil wäre vermutlich ein totes Chamäleon. Oder vielmehr: Die Chamäleons mit zu viel eigenem Stil haben der natürlichen Auslese nicht genügt, sie sind durchgefallen, und deshalb ist das Chamäleon, was es heute ist: Es sitzt da. Es überlebt. In scheinbarer Gelassenheit.

Macht das Chamäleon die Struktur, auf der es sich verbirgt, vielleicht erst als Original sichtbar? Und existiert das Original vielleicht erst als etwas Einzigartiges, wenn das Chamäleon es als Folie nutzen kann, auf dem es sich unsichtbar macht? Und überhaupt: Existiert das Chamäleon, wenn ich es nicht sehe? Das ist alles sehr verwirrend.

Ich finde, es spricht viel dafür, das Literaturübersetzen als eine Kunst des Verschwindens zu betrachten. Das Eigene wird überbewertet. Es wird aber auch unterbewertet. Und deshalb spricht gleichzeitig viel dafür, sich beim Übersetzen auch gehen lassen zu können und die eigene Persönlichkeit nicht zu verleugnen. Das ist als Antwort vielleicht unbefriedigend. Das ist eines dieser Spannungsfelder, auf dem jede und jeder sich in der persönlichen Möbelschreinerwerkstatt immer wieder neu positioniert.

Nur eins darf man dabei nicht vergessen: Das Übersetzen ist keine Sportart. Es gibt keine Siegerin und auch keinen Sieger.

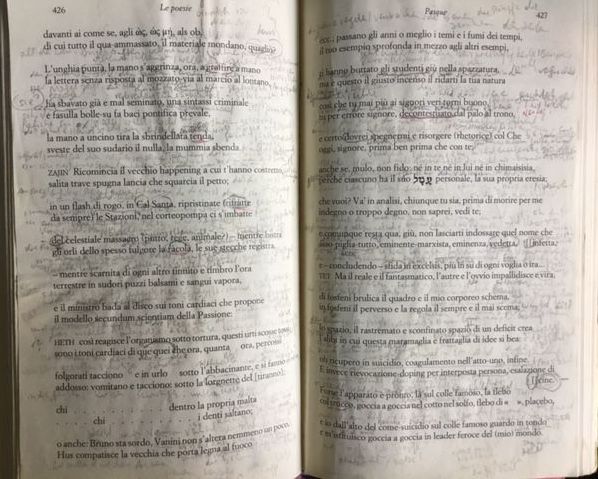

Unser Autor als Übersetzer ohne Oberfläche, auf der er verschwinden kann – sehr nervös.

Unser Autor als Mensch. Foto: André Wunstorf