Zweierlei Steine. Zur Poetik der Interlinearübersetzung

Von der Interlinearversion als Mittel zum Zweck und als unterschätztes Vehikel einer heimlichen Poetik.

„Denn in irgendeinem Grade enthalten alle großen Schriften, im höchsten

aber die heiligen, zwischen den Zeilen ihre virtuelle Übersetzung.“

Walter Benjamin

Um gleich in medias res zu gehen: Wer Übersetzung sagt, muss auch Interlinearübersetzung sagen. Denn eine Interlinearübersetzung geht – zumindest mental – jeder Übersetzungshandlung voraus. Wo Lesende mit einem geschlossenen Text konfrontiert sind, der Spannungsbögen aufbaut, unterschiedliche Zonen des Bedeutens durchläuft, stehen Übersetzende vor einer Aufeinanderfolge von Einzelworten, die jedes für sich zur Kenntnis genommen werden müssen. „Linear“, ja, und zugleich interlinear, denn der erste Nachvollzug hält den Text in der Ausgangssprache noch präsent, er liegt ihm schlicht und einfach zugrunde. Zumeist wird diese frühe Interlinearübersetzung in späteren Arbeitsschritten gelöscht oder ausgeblendet. Dann ist die Interlinearversion lediglich Mittel zum Zweck und wird ähnlich behandelt wie ein zu redigierender Text.

An dieser Stelle zeigt sich bereits, dass die Interlinearübersetzung in der Regel nicht als literarische Äußerung wahrgenommen wird, sie wird vielmehr gebraucht und anschließend verbraucht. Die Beinamen, mit denen ein für symbolische Überhöhungen anfälliger Literaturbetrieb sie versieht, sprechen diesbezüglich Bände. Ein vielfach zum Einsatz kommendes Synonym für Interlinearversion ist zum Beispiel „Rohübersetzung“. Roh wie ein Rohbau, ohne den letzten Schliff? Oder roh wie ein Apfel, wie Rohkost, ungekocht? Im Fall des Rohbaus mag „roh“ auch „unfertig“ bedeuten, im Fall des Apfels heißt es aber eher „frisch“. Bio, sozusagen. Auch hier ist implizit ein Werturteil enthalten. Ein weiteres gebräuchliches Synonym wäre „Hilfsversion“. Dann liegt der Akzent auf dem Übergang, der Funktionalität. Die Optik aber bleibt jene von Herr und Knecht oder auch jene der Leiter, die man wegwirft, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist. Seltsam eigentlich, handelt es sich bei der Interlinearversion doch weniger um eine Aufstiegshilfe als um eine Art Netz oder Gerüst, das aus der Endfassung nicht wegzudenken ist. Ein Röntgenbild des Textes könnte diese Strukturen freilegen und würde vielleicht auch den Verdacht erhärten, dass manche Ergebnisse von Dichteraustauschprojekten lediglich aufgehübschte Interlinearversionen sind. Ohne ihnen diesen Umstand anzukreiden, denn ihr Auftrag bestand schließlich darin, aus der Interlinearversion „ein Gedicht“ zu machen. Was im Umkehrschluss wohl bedeutet, dass eine Interlinearversion noch kein Gedicht ist, sondern im besten Fall zu einem Gedicht Anlass gibt. Was ist sie aber dann?

„Interlinear“ heißt übersetzt „zwischen den Zeilen“, doch lesen wir wirklich „zwischen den Zeilen“, wenn wir interlinear übersetzen und nicht vielmehr in die Zeilen hinein und innerhalb der Zeilen Wort für Wort? Sehr wohl lässt sich jedoch zwischen die Zeilen schreiben und das ist auch die bildgebende Praxis, die dem lateinischen Terminus zugrunde liegt. So schreibt Wikipedia: „Interlinearversionen stehen am Anfang des althochdeutschen Schrifttums. In Klosterschulen wurden diese Übersetzungen angefertigt, um den angehenden Geistlichen das Erlernen der lateinischen Sprache zu erleichtern.“ Aufgabe der Interlinearversion wäre somit der wortwörtliche Nachvollzug unter ständiger Rücksicht auf die Vor-Schrift, die ständig visuell präsent bleibt. So unterstützt sie die Lektüre in der Originalsprache, sofern keine ausreichenden Kenntnisse vorhanden sind, während sie sich gegen Verfälschung des ursprünglichen Sinns absichert. Dieses Setting entbindet umgekehrt die Interlinearversion von einer syntaktisch kohärenten Textgestalt. Es genügt die Angabe der jeweiligen Wort-Entsprechung, zusammen mit den grammatischen Markierungen, Synonymen etc., die für das Verständnis unerlässlich sind. In dem bereits zitierten Wikipedia-Eintrag fällt nicht umsonst das Wort „Strukturtreue“ auf. „Strukturtreu“ sei die Interlinearübersetzung „bezüglich des Satzbaues notwendigerweise“, da sie gezwungen sei, die Entsprechungen an den Einzelworten entlangzuführen. Jedoch welchen Kriterien gibt sie dabei den Vorzug? Und wie ließe sich „Struktur“ überhaupt definieren, wenn nicht als Summe der beschriebenen Merkmale?

„Den Wort-Filter aktivieren“

Ich lasse das Thema der Bibelübersetzung einstweilen beiseite und versuche von diesem Punkt aus eine Annäherung: Die Interlinearversion zielt weniger auf die Übersetzung des Textes, auch nicht seines Gehalts, sondern der einzelnen Worte. Während „Übersetzung“ in der Regel Neuschrift bedeutet und auch Versionen, Adaptationen und Imitationen einschließt, geht die Interlinearversion nicht den Weg der écriture. Es handelt sich bei ihr um eine Übersetzung, die den Stellenwert der Worte innerhalb der Zeile und den Stellenwert der Zeile innerhalb der Strophe respektiert. Das klingt einleuchtender, als es bei näherer Betrachtung ist, gerade weil sich aus diesem Verfahren in der Regel eine forcierte Wortstellung innerhalb der Zielsprache ergibt, die zur „reinen“ Wiedergabe des Geschriebenen quersteht. Hier kommt die Idiomatik ins Spiel, deren alltägliche Mechanismen das Wort-für-Wort der Interlinearversion unterlaufen. Denn in ihrem Bestreben nach Wörtlichkeit unterscheidet sie zwischen metaphorischen und nicht metaphorischen, rhetorischen und nicht rhetorischen Fügungen nicht. Zwar spricht beim Übersetzen generell einiges dafür, Redewendungen in der ihr eigenen bildhaften Metaphorik zu belassen, selbst wenn es in der Zielsprache passendere Bilder für denselben Gedankengang gibt. Doch ihren Zweck erfüllt die Interlinearversion nur, wenn sie die Formulierung nicht formatiert und zugleich plausibel macht, wie sie gestrickt ist. Das hieße: Die Interlinearversion bewahrt die Fremde, ist aber schlecht lesbar, die Übersetzung zielt auf Lesbarkeit, opfert jedoch den Eindruck des Fremden. Unverkennbar sind die Klischees, die in dieser Ansicht mittransportiert werden, denn wie eingängig oder störrisch die Interlinearversion sich verhält, hängt neuerlich von den Botschaften ab, die ihre Verfasserin ihr ein- oder mitgibt. Auch ihre oder seine analytisch-kritischen Fähigkeiten oder Kommentare fließen mehr oder weniger explizit in den Text ein.

Mehr als jede ausformulierte Übertragung macht die Interlinearversion augenfällig, dass literarisches Übersetzen zunächst ein Scharfstellen auf einzelne Aspekte des Textes bedingt. „Bei einer Interlinear-Übersetzung würde ich nur den Wort-Filter aktivieren, also hätten nur die Worte Bedeutung“[01]Auszüge auf: Das Attico, schreibt Benedikt Ledebur in seinem Selbstversuch beim Übersetzen. Aber ist es überhaupt möglich, die Informationen, die das Lexem beinhaltet, auf das rein Entsprechungshafte herunterzubrechen? Und können ferner die zusammenspielenden Entsprechungen von Klang, Konstellation, Metrum usw. in Gehalt und Machart voneinander getrennt werden? Wenn in einem literarischen Kunstwerk die Reflexion auf die Form grundlegend ist, ist sein „Denken“ zugleich das Zusammenspiel seiner Elemente. Nicht ein Wissen, das prozessiert wird, steht dann im Vordergrund, sondern ein Prozess, der zum Wissen wird. Diese Fragen führen ins Herz der experimentellen Lyrik und Lyrik-Übersetzungsproblematik und zeigen zugleich die Grenzen der Interlinearübersetzung auf. Denn im Wechselspiel aus Thema und Verfahren kann sie das poetische interplay nicht anders als diskursiv einholen, da sie ja gerade nicht nach „poetischen Äquivalenten“ Ausschau hält, sondern sie vielmehr auffächernd darstellt, auch in ihren etwaigen dialektalen, regionalen, archaischen usw. Besonderheiten. Während von Übersetzungen vielfach verlangt wird, das Original zu ersetzen, ist der Interlinearversion aufgetragen, für das Original zu sprechen, ohne sich an die Register der Empfängerkultur anzuschmiegen.

Von den schon erwähnten Auftrags-Interlinearversionen, die Dichteraustauschprojekten zugrundeliegen oder sie begleiten, einmal abgesehen, sind es in der Regel zeitlich ferne stehende Texte, die durch eine Interlinearfassung, propädeutisch oder intentional, erschlossen werden. Dem historischen Gefälle begegnet die Interlinearübersetzung vielfach mit einem aktualisierenden Sprachverständnis. In gewissen Fällen wird sie aber auch versuchen – und sei es in Form von Fußnoten –, diachron zurückzutauchen an den virtuellen Punkt der Entstehung des Originals. Ein Beispiel für ein diachrones Vorgehen wäre Rudolf Borchardts Dante-Übersetzung, die der Fiktion einer (damals) zeitgenössischen Sprache mit einem erfinderischen, in die Vergangenheit gerichteten Idiom nachspürte, den Impact vergegenwärtigend, der das Original von unserer Leseerfahrung trennt. Die veraltete Redeweise soll so heraufbeschworen werden, mimetische Verfahren erprobt – auch auf Kosten der Verständlichkeit.

Prinzipiell ist jede Übersetzung, die „nahe am Text“ entlanggeschrieben ist, mit einer Interlinearübersetzung vergleichbar. Manche empfinden das selbst bei Gedichten als uneingeschränkt positiv, denn „Poesie“ ist für sie synonym mit „Unantastbarkeit“. Sie fürchten, eine Nachdichtung könnte lediglich auf den poetischen Effekt abzielen, einer artifiziellen Machart der Verse nicht abgeneigt. Zudem trauen sie sich aufgrund ihrer Sprachkenntnisse zu, den Originaltext anhand der „Hilfsversion“ gewinnbringend zu erschließen. Diesem Entwurf entgegengesetzt wäre das Phänomen der „Nachdichtung“, wie sie nicht nur in der DDR einen Übersetzungskanon bildete. Vermittelnde Zwischenstufen waren hier Teil eines Verfahrens, das die Erfassung des betreffenden Gedichts von ihrer poetischen Bearbeitung trennte. Auf der Grundlage von Interlinearübertragungen verfassten Dichter*innen, denen es an Kenntnissen der jeweiligen Sprache mangelte, „eigenständige“ poetische Versionen. Dem Wohllaut mehr als dem Wortlaut verpflichtet, hatten sie dabei einen stilisierten Code der Zielsprache vor Augen, selbst dann, wenn das Original ein anderes Register vorsah. In den historischen Kategorien der Übersetzungsbetrachtung wäre dieser Ansatz der „belle infidèle“, der „schönen untreuen Übersetzung“ zuzurechnen, lautete der Auftrag doch, das Herkunftsgedicht in ein für sich stehendes Bravourstück zu verwandeln, mit dem Anspruch, ein Gedicht zu verfassen, das wie ein Originalgedicht „klingt“. Eine zweischneidige Sache freilich, denn indem die aparte Nachdichtung in den Stand des zweiten Originals erhöht wurde, musste das Übersetzte seine Herkunftssprache und kulturelle Fremdheit verleugnen. Das übersetzte Gedicht bildete eine Art Wand, für das das Originalgedicht nicht mehr als der Vor-Wand war. Die Lesenden, gleichsam gut geschützt in gepolsterten Autos reisend, waren dem Fremden nicht ausgesetzt und doch Aug in Aug mit dem Objekt ihrer Neugierde: wie bei einem Ausflug in den Safari-Park.

Eine Art Proviant

Im Gegensatz zur transformierenden Aufgabe des Übersetzens erscheint die Interlinearübersetzung vielen als ein erster Rundgang, eng am Geländer entlanggetastet, noch nicht „in eine Form gebracht“. Das stimmt jedoch nur bedingt, denn auf ihre Weise ist sie gar kein unfertiger Text. Die Vollendung, die sie anstrebt, hört lediglich dort auf, wo die Arbeit des Überarbeitens beginnt.

Im Rahmen des von mir initiierten Projekts „Lectura Dantis in 33 Gesängen“, bei dem Dichter*innen und Übersetzer*innen, mit dem Italienischen mehr oder weniger vertraut, sich mit einem Canto der Commedia beschäftigten, war der mittelalterliche italienische Text für viele nicht autonom zu erschließen. Die Interlinearfassungen sollten, wie bei analogen Projekten auch, diese Kluft überwinden, erhärteten dabei jedoch zugleich das Missverständnis, dass eine solche Überwindung prinzipiell möglich ist. Schwierigkeit und Voraussetzungsreichtum der „Vorlage“ haben auf diese Möglichkeit einerseits einen beträchtlichen Einfluss, andererseits verblüfft es die Interlinearübersetzerin immer wieder, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr Elaborat entgegengenommen – und überschrieben – wird.

Dieses Moment des Ephemeren ist am stärksten in der mündlichen Interlinearversion gegeben, wie sie in der Übersetzerschule von Toledo im Austausch zwischen arabisch- und lateinkundigen Interpreten schon im XIII. Jahrhundert zum Einsatz kam. Wer wäre da nicht gerne dabei gewesen! Doch auch heute ist die mündliche Interlinearversion ein lohnendes Schauspiel für jeden dichtungsaffinen Menschen, das einiges über die unbewussten Prozesse beim Übersetzen verrät: Erst wiederholt die laute Leserin die Verse in der Originalsprache, ihre Hallräume erspürend, dann sucht sie nach geeigneten Begriffen im Deutschen, erhellt den ein oder anderen Worthof, korrigiert sich, hebt noch einmal an, um auch die Nebenbedeutung zu erfassen. Es ist, als versuchte sie die Zeilen vorsichtig vom Blatt zu lösen, um sie anderswo wieder zusammenzusetzen. So lässt sich förmlich mit Händen greifen, wie das Gedicht, Wort für Wort aus seiner fremdsprachigen Schale (Seele?) hervorgeholt, gleichsam als Geist aus der Flasche erscheint. Neben dem sogenannten „Inhalt“, der nicht einfach zur Verfügung steht, sondern in die Verse gesenkt ist wie sonst etwas Hochprozentiges, erschließt sich auf diese Weise nicht nur die Bedeutung der Wörter im Kontext, sondern auch der Stellenwert der Worte im Gedicht; es erschließen sich die Wellenlängen und Fließbewegungen, die Unterführungen und Brücken, die eine Aussage zugleich stützen und unterlaufen. Und es wird nachvollziehbar, wie die einmal isolierten Bezeichnungen im Zuge dieser prozessualen Hervorbringung eine weitere Verwandlung erleben. Solche Übersetzungsperformances sind, wenn im Tandem gearbeitet wird, sogar relativ häufig, ausreichend gewürdigt wurden sie jedoch noch nicht. Kein Wunder: Sie sind nicht nachzuvollziehen, denn sie sind der Nachvollzug selbst. Sie sind ein Gedicht, ein Gedicht dieses besonderen Augenblicks…

War das Übersetzungsideal des 19. und frühen 20. Jahrhunderts durch die Illusion von Transparenz charakterisiert, einer zugleich „treuen“ wie „lesbaren“ Option verpflichtet (von Praktiken der „Domestizierung“ sprach der Translationswissenschaftler Lawrence Venuti), ist die Interlinearübersetzung durch ein Verfahren gekennzeichnet, das Formen von Alterität in den Zieltext einträgt. Was aber geschieht, wenn der Zieltext zugleich ein neuer Ausgangstext ist?

Wenn Interlinearversionen im Rahmen von poetischen Austauschprojekten zum Einsatz kommen, ist dies im Grunde ein äußerst pragmatischer Vorgang, der eine genaue Aufgabentrennung vorsieht. Zur Vorbereitung der „eigentlichen“ Übersetzung werden sie den Beteiligten ausgehändigt wie eine Art Proviant, der sie für eine Zeitlang auf ihrem Weg begleiten soll. (Stichwort: „Ich brauche eine Interlinearversion!“) Kurios, denn dieser Proviant enthält schließlich nicht weniger als das Gedicht selbst – einschließlich der in ihm verborgenen Möglichkeiten. Zwar haben die Interlinearübersetzer*innen den Weg geebnet, zwar sind sie in den Prozess der Übersetzung dialogisch eingebunden, doch wenn die Zeit gekommen ist, gilt es abzutreten, um den Aufschlag des Schöpferischen nicht zu behindern. Dann bedarf es eines geschulten Auges, um die geleistete Vorarbeit, in Spurenelementen oder Strukturen, in dem neuen Gefüge überhaupt noch zu erkennen. Der Literaturbetrieb, der vorbereitende Praktiken lieber kaschiert als in ihren Methoden konturiert, kommt einem solchen Erkenntnisinteresse nicht gerade entgegen.

Bei alldem ist die Frage, warum gerade Menschen, denen Sprache und Kultur des Ausgangstextes fremd sind, Texte aus dieser Sprache übersetzen sollen, allemal berechtigt. Was wird gezeigt? Was wird verwischt? Woran hält einer sich fest, wenn zwar der Abgleich mit der Buchstäblichkeit, nicht aber mit dem „Wie“ des Benennens möglich ist? Inhalt, Haltung und sprachliche Form sind in einem literarischen Werk nicht eindeutig voneinander abzugrenzen; daher gehört die Fähigkeit, ihre Wechselwirkungen ursächlich zu durchdringen, selbstverständlich zu den Qualifikationen der Übersetzenden. Andererseits ist es, um eine Sprache zu lesen, paradoxerweise nicht immer notwendig, sie auch „fließend“ zu verstehen. Experimentelle Verfahren der Poesieübersetzung beruhen oft gerade auf dem „willful misunderstanding“, auf selektiven contraintes oder entdeckerischen Konzepten. Mit einer dogmatischen Haltung ist hier niemandem gedient, abgesehen davon, dass es grotesk wäre, Sprach- und Lyrikkundigkeit gegeneinander auszuspielen.

Geisterfahrer

Als eine Art ungeschriebenes Gesetz, eigentlich im Widerspruch zu ihrer Vorläufigkeit, begleitet die Praxis der Interlinearversion die Annahme des Objektiven. Als wäre es tatsächlich möglich, eine Art Blaupause zu liefern, ein verlässliches Abbild des Textes in einer anderen Sprache. Als gäbe es nur eine einzige Interlinearversion und nicht, je nach individueller Sprachprägung und interpretatorischem Einfallswinkel, ganz unterschiedlich gestrickte. Während stilistisch ausformulierte Übersetzungen Geschmacksfragen auf den Plan rufen und dem Zahn der Zeit unterliegen, soll die Interlinearversion jeder neuen Lektüre standhalten und die ursprüngliche Gestalt des Textes bewahren. Aber das ist Unsinn! Die Interlinearübersetzung ist so dynamisch, so kurz- oder langlebig wie andere Übersetzungen auch. Sie ist ebenso wenig „nur ein Anfang von etwas“ wie der auslegenden Weisheit letzter Schluss. Ja an dieser Stelle drängt sich mir, auch in Hinblick auf meine eigenen, wortwörtlichen Umschriften der Göttlichen Komödie, eine beunruhigende Vermutung auf: Ob ich beim Anfertigen der Interlinearversionen auf die Poetik des jeweiligen Adressaten nicht manchmal sogar Rücksicht genommen habe? Der Verdacht liegt nahe, dass neben der Vermeidung eines interpretatorischen Vorgehens auch so etwas wie eine unbewusste Vorwegnahme der zu erwartenden Reaktionen eine Rolle gespielt haben könnte. Hellseherisch wollte ich etwas herausmodellieren, was in den Augen des Betrachters gültig ist. Ich wollte den Text den neuen Eltern schmackhaft machen, wollte, dass sie ihn liebgewinnen und als ihr eigenes Kind annehmen! Diese Projektion auf eine bestimmte Poetik verlieh der Sache sogar ein wenig Würze. Dabei war mir bewusst, dass die Person, die an meiner Version weiterarbeitet, stets die Differenz zu meiner Arbeit suchen wird, in Hinblick auf eine ihr aufgegebene Vollendung. Abgesehen davon, dass keineswegs klar ist, ob wir überhaupt über dieselbe Sache reden, wenn die Lesehorizonte so unterschiedlich sind und ein Wie des Sagens sich eben auch der Fixierung durch „Abpausen“ entzieht. Sprachliche Schwierigkeiten, herausfordernde Stellen, Wortspiele usw. werden dann nämlich ganz anders wahrgenommen. Legt man den Finger auf eine Stelle, an der „etwas Ungewöhnliches“ passiert, motiviert man Übersetzer*innen dazu, etwas Ungewöhnliches zu machen, aber eben mit der Zielsetzung des Ungewöhnlichen, ohne den Effekt der Ungewöhnlichkeit im Text beurteilen zu können. Das führt im besten Falle zu kreativen Lösungen, bleibt aber die Erfahrung der Normabweichung schuldig, die womöglich sogar von innen auf die Begriffsfindung einwirkt. Und „Erfahrung“ wäre hier wörtlich zu nehmen: Sprachunkundige Nachdichter*innen erinnern an Geisterfahrer, die am Steuer sitzen, aber die Straße nicht sehen. Um nicht zu sagen: Geisterfahrer! Solche Vorsichten verleiteten mich als Interlinearübersetzerin einiger Canti der Commedia zum Beispiel dazu, nicht das idiomatisch naheliegende, „gültige“ Wort hinzuschreiben, sondern das sperriger anmutende Grundwort, von dem aus die Gedanken dann abschweifen können. So schrieb ich zum Beispiel: der Anblick „schlägt“ mich, statt der Anblick „trifft“ mich. Als hielte ich eine Gestik zurück, die im Text zwar angelegt, doch nicht explizit ausgesprochen ist.

Ließe sich dem Phänomen Interlinearübersetzung mit Algorithmen zu Leibe rücken? Auch das Wort „Standardversion“, das nicht nur für Interlinearversionen gebraucht wird, suggeriert eine neutrale Sichtweise, die übersetzerische „Genauigkeit” mit lexikonhafter Wörtlichkeit gleichsetzt. Jedoch was macht uns so sicher, dass darin der wahre Gehalt des Textes liegt, im Vergleich etwa mit seiner „Reimlichkeit“ oder seiner „Räumlichkeit“? Wann und wie ein Wort in die Nähe eines anderen Wortes rückt, welche Licht- und Schattengegenden die Syntax durchmisst, welche Tiefenschärfe in einer Beschreibung angelegt ist, alles das gehört zur verbalen Dramaturgie eines Gedichts. Wie eine Interlinearübersetzung damit umgeht, sagt viel über die Prioritäten und Lesestrategien der Ausführenden aus.

Die russische Dichterin Olga Sedakova, die eine zur metrischen Tradition ihres Landes querstehende Dante-Übersetzung in freien Versen angefertigt hat, gibt zu Protokoll, dass sie in ihrer Übertragung auf Reime verzichte, um Schlüsselwörter erhalten zu können und die Bedeutung klarer herauszuschälen. Gegen einen metrisch-gereimten Übersetzungskanon, der stets auf der Suche nach „poetisch adäquaten“ Synonymen für ein Grundwort ist, bringt Sedakova ein Diktum von Hieronymus in Stellung: „Et verborum ordo mysterium est“. „Die Ordnung (Reihenfolge der Worte) ist ein Geheimnis.“ Dem Ideal einer Wort-für-Wort-Auslegung verpflichtet, sieht sie die Mission der „treuen Wiedergabe“ durch Hinzufügungen und Weglassungen bedroht; den „Sinn“ sucht sie zu erhalten, indem die Wortstellung den Gedankengängen des Originals folgt. Der vielschichtigen Herausforderung der Poesieübersetzung mit einem Ethos des Fremden begegnend, tritt die Übersetzerin hier gleichsam als Architektin des Wort-Raums auf, mit dem Anspruch, nicht nur die Wörter, sondern auch ihr Bezogensein aufeinander zu übertragen.

Wie die Arbeit von Olga Sedakova bewegt sich auch die vor einigen Jahren erschienene Dante-Übersetzung von Hartmut Köhler in einem Graubereich zwischen Interlinearversion und poetischer Übersetzung. Eine Ausnahme macht die Wiedergabe idiomatischer Fügungen, für die stets nach in der Zielsprache geläufigen Äquivalenten gesucht wird. Beflügelt vom weltliterarischen Charakter des Langgedichts übersetzt Köhler lutherisch, will sozusagen Dante „aufs Maul schauen“ und beweisen, dass sein großes Gedicht jedem etwas zu sagen hat. Dabei zeigt sich jedoch einmal mehr, dass eine divulgative Form der Wiedergabe, die im Sinne der inhaltlichen Korrektheit und Vollständigkeit Redundanzen auf Versebene riskiert, mitunter zu einer anderen Art von Indirektheit führt, ja dass sie mitunter sogar verschleiert, was vom Standpunkt der Dichtung als „Wahrnehmungsinstrument“ (Thomas Kling) aus gesehen klar war. Die Aussagekraft des „ordo verborum“ scheint also keineswegs unangefochten, insofern als die Korrektheit mitunter nach einer Korrektur, die poetische Ordnung nach einer ebenso poetischen Umordnung verlangt. Frei nach dem berühmten Diktum des „Leoparden“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Jedes Wort muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. So ist die Frage, ob das Bewahren der Schlüsselwörter sowie die klare Artikulation der Signifikate der Komplexität des Poetischen eher gerecht wird, oder ob die Suche nach Äquivalenzen auf der Ebene der Form für manche Worte nicht vielleicht einen neuen Stellenwert erzwingt, keineswegs leicht zu entscheiden.

Abgesehen davon wirft das Dickicht der Dante‘schen Terzinen stets auch das Problem der Übersetzung vom Italienischen ins Italienische auf: Prosa-Paraphrasen der Commedia finden sich im Internet zuhauf. Hier kann man sich über den Text „informieren“, aber paradoxerweise ist die „Information“ gerade formlos, also nicht „informiert“. Oder anders: Sie informiert über den Inhalt unter Aussparung der Form. Das könnte man der Interlinearversion ebenfalls ankreiden, jedoch nicht, sofern man sie – was fast schon wie ein Kalauer klingt – nicht beim Wort nimmt. Dann nämlich ist sie jenes Wort-für-Wort, das auch über die Form informiert, wenn es sein muss in Fußnoten.

Formen der Form

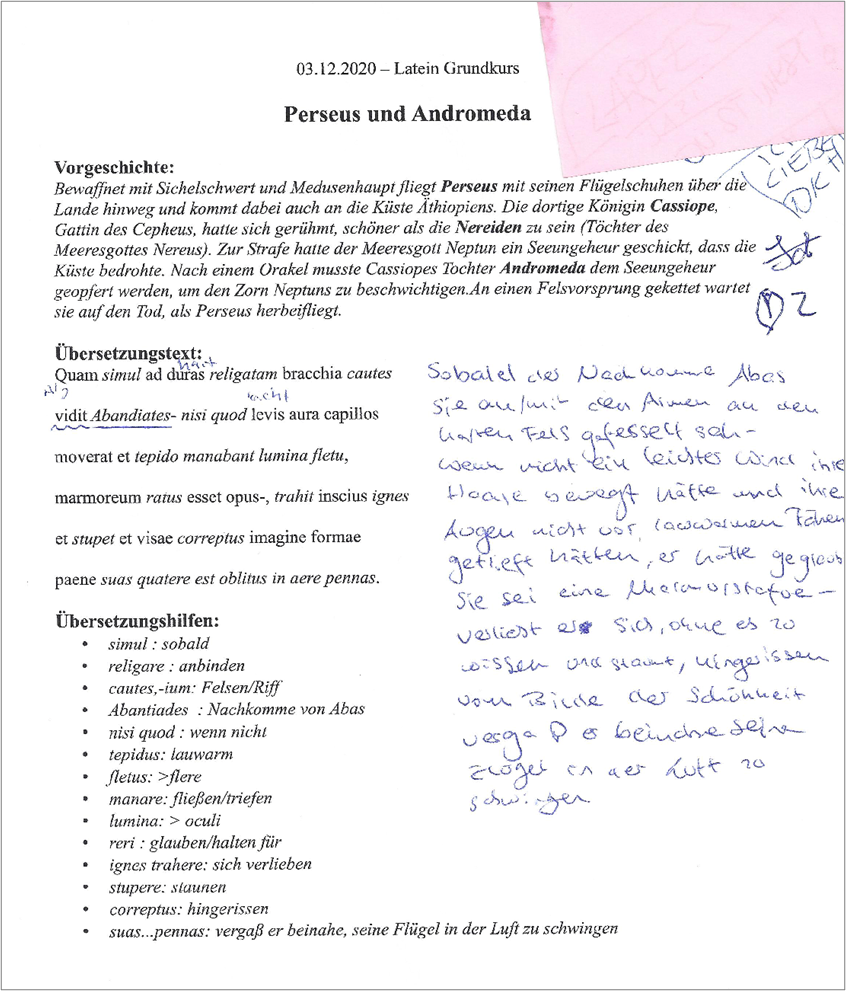

Interlinearübersetzungen sind nicht allein etwas für Spezialisten; fast jede/r ist damit schon einmal in Berührung gekommen. Erfahrungen beim Lateinlernen sind hier in die Waagschale zu werfen, wo diese Textsorte ganz selbstverständlich zum methodischen Equipment gehört, bedingt durch den synthetischen Aufbau der Wörter und die damit einhergehende, verzögerte Erschließung des Satzsinns. Das Prozedere ist so simpel wie einleuchtend: Erst werden die betreffenden Vokabeln mit ihren deutschen Entsprechungen überschrieben, dann die einzelnen grammatischen Fügungen graduell aufgelöst, schließlich die übrigen Elemente nach und nach in das Bild integriert. Ich sage absichtlich „Bild“, weil die Form der Präsentation hier eben nicht gleichgültig ist. Vokabeln, deren Kenntnis nicht vorausgesetzt werden kann, setzt die Lehrkraft zum Beispiel kursiv oder unterstreicht sie, um ihre Stellung im Satz hervorzuheben. Andere werden mit einem Rattenschwanz von Erläuterungen versehen. Die Interlinearversion stellt auch hier eine Art Scharnier zwischen der primären Erfassung und der ausformulierten Übersetzung dar. Nach der Klärung des Lexikons ist sie der erste Versuch einer syntaktischen Reihung der entnommenen Information. Für die Schüler*innen gilt es dabei vor allem, die Bezüge ins Reine zu bringen, denn der grammatische Fehlschluss wiegt für die Note schwerer als der stilistische Patzer. Manche wiederum verstehen es, bei inhaltlichen oder grammatikalischen Engpässen intelligent zu schwindeln und präsentieren eine Umdichtung, die durch ihre formale Geschlossenheit besticht…

Anders als domestizierende Übersetzungsansätze, die durch selbstverständliche Eindeutschung oft bei einer Fiktion der „falschen Nähe“ ankommen, ist die Interlinearversion in Bezug auf „falsche Freunde“ hellhörig oder zumindest nicht gedankenlos. Das ist gerade bei einem mittelalterlichen Autor unabdingbar, weil auch die historischen Voraussetzungen einem Wandel unterliegen. Welche Glaubensvorstellungen metaphorischen Begriffen wie „Wald“, „Engel“, „Teufel“ usw. bei Dante zugrundeliegen, erforscht seit Jüngerem der Dichter Franz Josef Czernin. Wo verläuft in unterschiedlichen Epochen die Trennlinie zwischen Realität und Fiktion? Welche Entsprechungen sind überhaupt noch gültig, welche müssten hinterfragt werden? Mit den Interlinearversionen für die „Lectura Dantis“ bemühte ich mich, das Heute-Gemeinte herauszufiltern, aber die Historizität des Textes zu bewahren. So mied ich es, mein Verstehen in ein Interpretieren zu übersetzen und versuchte vielmehr, seinen Entstehungsraum vorurteilsfrei zu betreten. Die Redeweise des Dichters stand dabei im Vordergrund, nicht eine vage Idee des „Poetischen“, die das Gedicht wie ein Heiligenschein umgibt.

Die Interlinearversion ist und bleibt Stückwerk. Sie schließt die Bruchstellen nicht, wie die glättende Übersetzung es tut; sie gibt ein Standbild des Verstehens und schärft darin den Sinn für die Differenz und das Unerhörte. Wo sie den Weg der Fertigstellung nicht zu Ende geht, stellt sie Wegweiser auf, die für einzelne Schwierigkeiten sensibilisieren. In dem Maße, wie sie sich von der Vorlage nicht in Richtung Interpretation oder Autorenintention entfernt, ist sie pragmatisch; in dem Maße, wie sie die Fiktion einer geschlossenen Wiedergabe ausschaltet und auf Ergänzung beharrt, ist sie spekulativ oder „virtuell“. Das Kommende trägt sie bereits in sich oder macht Vorschläge zu seinem Gebrauch. Doch noch eine andere Hypothese scheint mir zumindest der Erwägung wert: Die Interlinearversion als Negativform der „Form“. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es mitunter sogar schwerer fällt, formale Entsprechungen zu vermeiden als sie diskursiv zu beschreiben. Mit der Irritation, die das Lesen einer Interlinearversion an manchen Stellen hervorruft, geht ein Form-Phantasma einher, das die Form als abwesende sichtbar macht. So wie manchmal beim städtischen Weihnachtsschmuck die Lichterketten direkt über die Zweige gelegt werden, zieht die Interlinearübersetzung buchstäblich die „Form“ des Originals nach. Im Dunkeln sind dann nur mehr die Lichterschnüre zu erkennen, am Tage wiederum ist der Eindruck des Baumes stärker. Auch für den Reim lassen sich ähnliche Beobachtungen machen: Denn zwar hätte er in der Interlinearversion unbestreitbar den Charakter eines Fauxpas, doch lässt sich dem vielleicht entgegenhalten ‒ et verborum ordo mysterium est –, dass die Interlinearversion den Weg der Worte im Gedicht auf eine Weise nachzeichnet, die den Reimen unterirdisch nachspürt. Man könnte auch sagen: Sie gibt die Reime nicht wieder, aber sie nimmt von ihnen Notiz, wie der Panther aus Dantes De vulgari eloquentia überall seinen Duft versprüht, um die noch rohen Muttersprachen mit Fusionselementen des „volgare illustre“ anzureichern.

Wieder, oder einmal mehr wäre hier zu fragen, wie sich die Sprache der Dichtung zur geläufigen Sprache und wie die Sprache der Übersetzung sich zur Sprache der Dichtung verhält. Denn wenn Dante reimt, reimt er, weil der Reim die Ausdrucksform seines Gedichtes ist. Wenn Übersetzungen Reime nachbilden, reimen sie sich im Grunde etwas zusammen. Aber hören wir, wie Dante selbst sich zu diesen Fragen äußert: „Io scriptore udii dire a Dante che mai rima nol trasse a dire altro che quello ch’avea in suo proponimento; ma che elli molte spesse volte facea li vocaboli dire nelle suoi rime altro che quello che erano apo li altri dicitori usati di sprimere“. So heißt es im Ottimo Commento (ca. 1334). Meine ungefähre Übersetzung: „Ich, der das schreibt, habe Dante selbst sagen hören, dass niemals ein Reim ihn dazu verleitet hat, etwas anderes zu sagen als das, was er sich vorgenommen hatte, aber dass er viele Male die Vokabeln in seinen Reimen anderes sagen ließ als die anderen Dichter es für gewöhnlich ausdrücken.“

Dante erklärt also, vorausgesetzt, die Worte seines Zeitgenossen sind nicht erfunden, dass der Reim den Sinn seines Gedichts nicht auf Abwege führt, er führt vielmehr das Wort über seine gewohnte Bedeutung hinaus. Das würde nicht zuletzt die Neologismen erklären, die oftmals gerade an den Versenden stehen, wo ein Reim auf Biegen und Brechen erzielt werden muss. Formalisieren lassen sich solche Abläufe nicht. Keine Übersetzung, auch keine Interlinearübersetzung, könnte die Reimhaftigkeit eines Gedankens abbilden, wie sie in Dantes Versen gang und gäbe ist. Doch im Gegensatz zu einer reimenden Wiedergabe, die das Verfahren zuweilen mechanisch und auch schon einmal über die Eigenschaften der Zielsprache hinweg realisiert, rückt die Interlinearversion die Eigenschaften der Ausgangssprache ins Licht, indem sie sich der stilistischen Überformung entzieht.

Bis jetzt war immer von der vermittelnden Interlinearversion die Rede. Es gibt jedoch noch einen anderen Aspekt der Interlinearversion, einen philosophischen. Auch hier bietet es sich an, noch ein wenig bei Dante und seiner Commedia zu verweilen. Gibt man die Bezeichnung „poema sacro“, die der Autor selbst ins Spiel bringt (Paradiso 25, in Paradiso 23 auch als „sacrato poema“),[02]Die Bestimmung erschließt sich zum einen natürlich aus dem Inhalt. Sie wirft jedoch auch ein besonderes Licht auf Dantes Selbstbewusstsein, die … Fußnote lesen wie Stefan George es tut, mit „geweihter Sang“ (!) wieder, verliert sich die Assoziation zwar ein wenig, doch übersetzt man sie wörtlich mit „heiliges Gedicht“, ist es nahezu unmöglich, hier nicht an Walter Benjamin zu denken, der in seinem Übersetzeraufsatz die Interlinearübersetzung des „heiligen Textes“ als „Urbild oder Ideal aller Übersetzung“ bezeichnete.

Insgesamt ist Benjamins Blick auf die Interlinearversion von einer transzendenten Haltung geprägt. Er verortet sie in einem zwischensprachlichen Bereich und erkennt an den Bruchstellen das „verborgene Verhältnis der Sprachen zueinander“. Mimetische Wortstellung und an den Zielhorizont unangepasste Syntax fungieren dabei als Fenster zu einer höheren Wahrheit. Wenn der deutsch-jüdische Denker solcherart auf der „Form“ der Interlinearversion besteht, so klingt das zunächst einmal paradox, handelt es sich doch eigentlich um eine Form vor der Form, von Hybridität und Vorläufigkeit geprägt. Aber mit Form ist hier vermutlich gar nicht „Gestalt“ gemeint, sondern die Öffnung des Textes für Sinn und Zukunft, von der die Phänomenologie der Interlinearübersetzung bestimmt ist, egal ob in ihrer philosophischen Spielart oder in der Spielart der ausführenden Verwirklichung. Um so den Satz in die Welt zu bringen, den wir alle kennen: „Die wahre Übersetzung ist durchscheinend, sie verdeckt nicht das Original, steht ihm nicht im Licht, sondern läßt die reine Sprache (…) nur um so voller aufs Original fallen.“

Ist dieses Ideal erreicht, erscheint für Benjamin das Gedicht und tritt zugleich in den Hintergrund, um einem Dritten Raum zu geben, das die Mitteilung als „ungenaue Übermittlung eines unwesentlichen Inhalts“ hinter sich lässt. Daher rührt seine Annahme, dass der Text „opak“ wird, sobald die Gesetze der Zielsprache an ihn herangetragen werden – wobei das, was er als „opak“ bezeichnet, rezeptionsästhetisch paradoxerweise gerade dem entspricht, was uns als „verständlich“ gilt: beruht die sogenannte Verständlichkeit doch zumeist auf einer Zurückweisung des Fremden und einer Heranführung an das Bekannte und Vertraute.

Wenn Benjamin die „schlechte Übersetzung“ etwas unscharf als „ungenaue Vermittlung eines unwesentlichen Inhalts“ abkanzelt, impliziert er damit klar ein Werturteil. Aber was wäre, im Umkehrschluss, die genaue Vermittlung eines wesentlichen Inhalts? Diese Antwort bleibt der Philosoph schuldig, aber es ist für ihn auch nicht der Punkt. Mit Rudolf Pannwitz sucht er nach einer Übersetzungsform, die die Wirkung des Fremden auf das Eigene auslotet, anstatt einer „Verdeutschung des Fremden“ Vorschub zu leisten. Dabei zeigt sich erneut, dass Praxis und Theorie auf unterschiedlichen Bahnen verlaufen, denn es sind doch die Wörter der deutschen Sprache, auf deren Lexikon wir angewiesen sind. Wäre es also doch wieder die lineare Syntax, die den Unterschied macht? Um eine Wirkung abzubilden, muss eine neue Sprach-Wirklichkeit erzeugt werden. Hinzu kommt, dass sich die himmlischen Mächte nicht immer so kooperativ zeigen, sie schauen nur ab und zu einmal vorbei… Interlinearübersetzungen sind, wie andere Übersetzungen auch, Knochenarbeit.

Auctoritates

Ist die Wörtlichkeit der Wiedergabe vom Streben nach einer höheren „Treue“ motiviert, bewegen wir uns in der Tradition des biblischen Textes mit seinen Verpflichtungen gegenüber der göttlichen Offenbarung. Auf eine solche historische Praxis der Wort-für-Wort-Übersetzung der Heiligen Schrift aus dem Lateinischen oder Griechischen geht die Interlinearübersetzung, wie wir sie heute kennen, zurück, während die Sonderstellung der Poesieübersetzung vielleicht durch einen Begriff von „säkularisierter Heiligkeit“ zu erklären ist. Machtpolitische Konstruktionen, historische Asymmetrien und Rezeptionsstereotypen zum literarischen Übersetzen nehmen von hier ihren Ausgang. So schreibt Johanna Borek: „Der Respekt vor der Schrift, der Respekt vor den Schriften der auctoritates tradiert sich im Prozess der Säkularisierung paradoxerweise als parareligiöse Haltung gegenüber dem ‚Original‘ und dessen Schöpfer-Autor. Das originale Sprachkunstwerk tritt das Erbe der Heiligen Schrift an, sein Schöpfer das Erbe Gott-Vaters. Das Oppositions-Paar wörtlich / sinngemäß wird im Bereich der profanen Literatur so recht virulent und, wie oben skizziert, zur Basis-Opposition der theoretischen Auseinandersetzung über das Übersetzen.“[03]Borek, Johanna: Der Übersetzer ist weiblich und damit unsichtbar. Übersetzen als ein Herrschaftsverhältnis, unter anderem. In: Quo vadis Romania? … Fußnote lesen Sakrale Texte unterstanden selbstredend der Aufsicht der Kirche. Wörtlichkeit war nicht nur ein „Gebot Gottes“, sie diente auch dem Ausbau von Macht. Innerhalb eines Systems, das sie „weltlichen Mäzenen“ oder „kirchlichen Machtträgern“ unterstellte, waren die Übersetzer*innen Auftragnehmer*innen und als solche wechselnden Postulaten verpflichtet. Oberste Priorität war der Dienst am Unverwechselbaren und Einzigartigen des Originals. Biblische Interlinearübersetzungen sind „sichtbare“ Übersetzungen unsichtbarer Übersetzer.

Ein wenig anders verhält sich die Sache bis heute, wenn wissenschaftliche Expertinnen und Experten mit der ihnen eigenen Autorität für Interlinearversionen verantwortlich zeichnen. Obwohl Fachkompetenz und übersetzerische Intuition nicht notwendigerweise zusammengehen müssen, wird ihnen in der Regel größeres Vertrauen entgegengebracht. In ihrem Begleitwort zur Stuttgarter Ausgabe des Alten Testaments merkt die Herausgeberin Rita Maria Steurer an: „Während es uns heute ein hartes Bemühen abverlangt, konnte Jesus z.B. seine Zeitgenossen noch ganz unmittelbar ansprechen und, wo nötig, sicher ohne größere Anstrengung eine aramäische, seiner Muttersprache entsprechende, Version, vornehmen.“[04]Das Alte Testament. Interlinearübersetzung Hebräisch – Deutsch. Transkription des hebräischen Grundtexts. Band 1. Hrsg. von Rita Maria Steurer. … Fußnote lesen Die Diskrepanz zu unserem Sprachraum wird einerseits mit dem historischen Abstand erklärt, andererseits mit dem unterschiedlichen Aufbau der Sprachen. Von „Wesenszügen“ des Hebräischen ist zum Beispiel die Rede, von Hintergrundlogiken und zeitgebundenen Konnotationen. Die Interlinearübersetzung darf das Risiko eingehen, auf die geläufigen deutschen Entsprechungen zu verzichten, um ein „Denkschema“ zu erhellen: „Als Ausdruck von Gewissheit, Nachdruck und Unausweichlichkeit wird der Infinitivus absolutus mit dem Verbum derselben Wurzel verbunden. ‚Ein Sterben muss er sterben‘ meint: ‚Gewiss muss er sterben.‘ (…) Die Wiederholung von Wortbildungen ist Ausdruck für hochgesteigerte Beschaffenheit (z.B. ‚Gold, Gold‘ meint: ‚edelstes Gold‘) oder auch Totalität, Unbedingtheit (z.B. ‚Schabbat, Schabbaton‘ meint: „unbedingte Ruhefeier“), für fortwährende Zunahme (z.B. ‚tief, tief‘, meint: ‚immer tiefer‘) und ist mit der Kopula Ausdruck eines Mehrerlei (z.B. ‚Stein und Stein‘ meint: ‚zweierlei Steine‘).“ Wie schon in der antiken Überlieferung soll die so erarbeitete Interlinearversion zumindest ihrem Ideal nach die Mündlichkeit des ursprünglichen Gottesworts bewahren. Die Besonderheiten des Hebräischen: Dualformen, Artikelkonstruktionen, Geschlecht, Zeiten und Zeitenfolge finden dabei ihre Berücksichtigung. Mehrdeutigkeiten wie im Wort „Sabbat“, dessen Sinnspanne zwischen „Ruhe“, „Pausieren“, „Aussetzen“, „feiern“ oder „eratmen“ schwankt, zeigen die Grenzen jeder Interlinearversion auf.

Das Konzept richtet sich im Großen und Ganzen an eine informierte Leserschaft, die in der Lage ist, vorhandene Grammatik- und Linguistikkenntnisse auf die besondere sprachliche Situation zu übertragen. Ein didaktischer Effekt ist gegeben, vielleicht sogar ein Moment des individuellen Wiedererkennens. So sind Adverb-Akzentuierungen durch Verdoppelungen zum Beispiel auch aus dem Italienischen geläufig („piano piano“!) und enthalten expressive Werte, für die man ein Gefühl entwickeln muss, das nicht aus dem Wörterbuch bezogen werden kann.

Betrachtet man die Interlinearübersetzung der Bibelverse aus der Stuttgarter Ausgabe nun konkret, fällt außerdem die faszinierende Zeichensetzung auf. Vor allem die Bindestriche machen augenfällig, welche Herausforderung es bedeutet, allein die Wortgruppen einander zuzuordnen. Sie haben, heißt es, „wortverkettende Funktionen und dienen zur Hervorhebung der im Grundtext gegebenen Einheit, wobei die Wortfolge nicht immer bedacht wird.“ Interessant, denn gerade das Prinzip der syntaktischen Linearität wird auf diese Weise vernachlässigt, andere (zum Teil expressive) Kriterien treten in den Vordergrund. So kann ein Wort („!Licht“) mit einem Rufzeichen beginnen und ein anderes durch drei Sternchen („***“) markiert werden. In der beigefügten „Zeichenerklärung“ findet sich der Hinweis: „*** bedeutet, dass ein Bestandteil des Grundtextes nicht ausdrücklich in die Übersetzung aufgenommen wurde, weil er sich auf gedanken-logischer Ebene erübrigt.“ Das klingt nach Eigenmächtigkeit, doch es ist wichtig, denn die zu übersetzenden Einheiten sind nicht zuletzt rhythmische: Bibelübersetzung (und nicht nur sie) ist auch Rhythmusanalyse.[05]Für den französischen Übersetzungstheoretiker und Bibelübersetzer Henri Meschonnic ist der Rhythmus sogar dem Sinn überzuordnen. Rhythmus … Fußnote lesen Auch runde (sie gelten den Ergänzungen, derer der deutsche Text zu seiner Verständlichkeit bedarf) und eckige Klammern sind zu verzeichnen. Nichts davon wirkt willkürlich.

Bewusst wurde hier eine Passage zitiert, die, zumindest dem Inhalt nach, jedem bekannt ist. Mehr als in anderen Interlinearübertragungen, die einen Begegnungsraum für einen noch unbekannten Text bereitstellen, lässt sich auf diese Weise die Entfremdung durch Wörtlichkeit genießen.

Das erklärt jedoch noch nicht die Frage: Warum sind Menschen, die dafür empfänglich sind, von dieser Aufteilung, dieser Ansicht, von diesem Anblick so hingerissen? Ein Teil der Suggestionskraft mag auf einen bewussten, neu bewertenden Umgang mit „harten Fügungen“ zurückzuführen sein sowie auf das gestiegene Interesse für prozessuale Formen des Literarischen generell. Auch im deutschsprachigen Raum haben sich die Lesegewohnheiten von Poesie und poetischer Übersetzung in den letzten Jahrzehnten stark verändert; innere Brüchigkeit und Kantigkeit in der Zielsprache werden vermehrt als Qualitäten wahrgenommen. Die Beschäftigung mit mehrsprachigen, „kreolisierenden“ Texten mag den Sinn für die Schönheit von Interlinearversionen ebenfalls geschärft haben und auch „kanonisierte“ Interlinearversionen wie Friedrich Hölderlins Sophokles tragen, neuerlich in der Nachfolge Benjamins, zu dieser Entwicklung bei.

Auch unabhängig von Ruhm und Rang ihrer Verfasser*innen geben Interlinearversionen uns also das Gefühl, in den Maschinenraum der Literatur zu blicken, ganz nah „dran“ zu sein. Religiös gesehen: an der Offenbarung Gottes. Ästhetisch gesehen: an der künstlerischen Schöpfung. Abgesehen davon, dass die Historie der Bibelübersetzung nicht nur angetan ist, die „Originalität des Originals“ zu relativieren (für die Interlinearversionen aus der Septuaginta stellte bereits die griechische Version den Ausgangspunkt dar, für die Vulgata die Septuaginta usw.), sie lässt auch die Unterscheidung zwischen Prosa und Poesie verschwimmen. Im Verzicht auf Reim und Metrum gleicht die Interlinearübersetzung der Prosaübersetzung, in ihrer skrupulösen Durchdringung textueller Verfahren und Methoden ist sie eine Anwältin der Poesie.

Interlinearvision

Selbst in Walter Benjamins metaphysischer Übersetzungstheorie, sofern man sie nicht nur als Metapher betrachtet, schwingt übrigens etwas latent Normatives mit. Als bedürfte die Interlinearversion keines Autors und keiner Autorin, als wäre sie so etwas wie die lautere Transkription einer Emanation. Dem wäre entgegenzuhalten: Dass die eigenen sprachlichen Prägungen auch in der Interlinearversion durchscheinen, ist nur folgerichtig; die Herkunft der Interlinearübersetzerin überträgt sich mit. Auch logisch wäre es kaum denkbar, ein Gedicht in ein „neutrales“ Sprachkunstwerk zu übertragen, dem der „eigentliche“ (?!) Übersetzer dann Leben einhaucht. Ja mehr noch: Gerade wenn die Interlinearversion sich bewusst für ein abwägendes Vorgehen entscheidet, findet diese Anstrengung zweifellos ihren Niederschlag im Text.

Wenn es nun ein Fazit bräuchte, so würde dieses vielleicht nicht so sehr um die Frage kreisen, ob die Interlinearversion schon ein Ort der Ankunft sein könnte und wie es um die leidigen Posten des Gewinns und des Verlusts bestellt ist, sondern es wäre eher eine Reflexion über die seltsame Einheit, die Interlinearversion und Original zusammen bilden. Dies einerseits im Sinne der „reziproken Textbeziehung“ (Hans Jost Frey), andererseits im Sinne einer interpretativen Lektüre, die den deutenden Zugang unterstreicht. Denn die Übersetzung neigt dazu, die zugrundeliegende Interlinearversion abzustreifen – ein Stoffwechselphänomen beinah –, und das ist vielleicht auch der zugrundeliegende Pakt. Die Interlinearversion ihrerseits lässt sich diese Behandlung gefallen, aber sie ist zugleich vorgreifend und nachtragend. Darum wehrt sie sich auch dagegen, gelöscht, verdrängt zu werden, tröstet sich dafür jedoch mit dem Gefühl, dem Original besonders eng verbunden zu sein: im selben Niemandsland aus Verheißung und Verschriebensein, das Pier Paolo Pasolini für die Gattung des Drehbuchs geltend machte. In dieser präzisen Unbestimmtheit ist die Interlinearversion eine Art Mischwesen aus Lesen und Schreiben, wobei eine Interlinearversion, die sich auf das Original als Grundlage – als Zeile, könnte man fast sagen – verlassen kann, anders rezipiert wird als eine Version, die antritt, das Original übersetzend zu ersetzen.

Die Interlinearübersetzung prädestiniert uns von Leser*innen zu Mitleser*innen oder gar Mit-Autor*innen. Sie stellt die Prämissen für eine neue ästhetische Setzung bereit oder sie erhebt, um noch einmal Benjamin recht zu geben, das ganze Gedicht in den Status der Virtualität. Anders als beim „Testo a fronte“, wo semantische und syntaktische Geschlossenheit sowohl auf Seiten der Ausgangs- als auch der Zielsprache gegeben ist, legt die Methode des Darunter- oder Darüberschreibens grammatische Strukturen frei, ja macht sie vielleicht sogar bedeutungstragend. Das von Benjamin beschriebene Phantasma vom „virtuellen“ Text bzw. der „reinen Sprache“ hat mit dieser Verdoppelung des Blicks zu tun, einer Kopräsenz der poetischen Möglichkeiten, die für einen verwirrenden Moment auch die Erscheinungen der Welt in sich einschließen. Fast könnte man meinen: eine Glaubensfrage. Doch das wäre zu einfach. Denn das Weder-Noch der Interlinearübersetzung unterhält auch eine Verbindung zum „unendlichen Text“. In seinem halluzinatorischen Feld sind wir, beinahe im Sinne einer progressiven Universalpoesie, zugleich im Text und außerhalb des Textes; wir schreiben bereits, aber wir haben noch nicht aufgehört zu lesen.

Es wurde eingangs bereits angedeutet: Die konkrete Erfahrung der Interlinearversion gehört unbestritten zum Handwerk jedes übersetzerisch Tätigen. Bei mir hatten die ersten „Flashes“ des Übersetzens mit der Aura der Interlinearversion zu tun, der Flimmerfläche des Zwischensprachlichen, die zugleich eine Feier des Wörterbuchs ist: mit all seinen angemaßten Entsprechungen, versteckten Listenpoetiken und überraschenden Juxtapositionen. Immer noch schreibe ich gewohnheitsmäßig die ersten Versionen von Gedichten zwischen die Zeilen des Buches. Auch hier im Unterschied zum „Testo a fronte“ macht sich die Überblendung der beiden Sprachen dabei konstitutionell bemerkbar und wirkt „attraktiv“ auf zwei Ebenen. Einerseits entrückt das Zugleich beider Sprachen auch das „Original“ wieder in den Bereich des Ungefähren, Provisorischen, als berge jede Interlinearversion das Potential zur Verunsicherung des Festgeschriebenen. Andererseits ist durch die Optik der Oberflächenübersetzung eine Tiefe angedeutet, die sich von den Worten ablöst. Und dabei die Frage nach dem Wesen der Dichtung selber aufwirft, nach ihrer „Greifbarkeit“. Denn wenn Poesie das ist, was nicht linear perzipiert werden kann, jedoch wahrnehmbar zwischen den Zeilen schwingt, versucht die Interlinearversion mittels des Zwischen-die-Zeilen-Schreibens das Poetische materiell zu durchdringen. Das hat jedoch nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern auch einen destabilisierenden Effekt. Als eine Pflichtübung, die jedwedem Poetisieren skeptisch gegenübersteht, befreit sie das Poetische als Potential. Und indem sie ein „Beherrschen“ des Inhalts vortäuscht, macht sie dem Inhalt seine Vorherrschaft streitig. Der Traum, nicht das Gedicht wiederzugeben, sondern sich in das Gedicht zu begeben (nicht das Gedicht zu übersetzen, sondern sich in das Gedicht zu übersetzen?) verwirklicht sich in ihr als Epiphanie. Emphatisch, aktiv und zur Quelle der Commedia passend wäre also vielleicht ein solcher Satz denkbar: Ich habe eine „Interlinearvision“ gehabt.

| ↑01 | Auszüge auf: Das Attico |

|---|---|

| ↑02 | Die Bestimmung erschließt sich zum einen natürlich aus dem Inhalt. Sie wirft jedoch auch ein besonderes Licht auf Dantes Selbstbewusstsein, die Autorität als Autor, die er sich vor allem in Hinblick auf die Commedia anmaßt. (Vgl. hierzu die Ausführungen von Elisabeth Lenk in Die unbewusste Gesellschaft, Matthes & Seitz, München 1983.) Aus heutiger Sicht können wir „heilig“ natürlich auch als „kanonisch“ verstehen. Denn nach und nach wurde, Boccaccio ging mit gutem Beispiel voran, der Text auch in der Literaturbetrachtung zu einem heiligen gemacht. |

| ↑03 | Borek, Johanna: Der Übersetzer ist weiblich und damit unsichtbar. Übersetzen als ein Herrschaftsverhältnis, unter anderem. In: Quo vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik 7 (1996), S. 27-33; S. 29ff. |

| ↑04 | Das Alte Testament. Interlinearübersetzung Hebräisch – Deutsch. Transkription des hebräischen Grundtexts. Band 1. Hrsg. von Rita Maria Steurer. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft / R. Brockhaus Verlag 2014. |

| ↑05 | Für den französischen Übersetzungstheoretiker und Bibelübersetzer Henri Meschonnic ist der Rhythmus sogar dem Sinn überzuordnen. Rhythmus versteht Meschonnic als Bedeutungsbewegung vor dem Hintergrund der historischen Aktivität eines Subjekts. Die Erfahrung des Rhythmus ist in das Körperliche eingebettet, folglich nur bedingt mitteilbar. Diese Verbindung zwischen Rhythmus und Mündlichkeit einerseits, sowie die Nähe zwischen Rhythmus und vorbegrifflicher Körperlichkeit andererseits, schreibt Meschonnic generell der Dichtung zu. Unter diesen Prämissen könne Übersetzungskritik nichts anderes als Rhythmuskritik sein, Übersetzungskultur indes die dynamische Verhandlung unseres sprachlichen Inderweltseins. Die Frage, inwieweit der Rhythmus im Text, die Sprechbewegung in der Schrift, die Körperlichkeit und Stimmlichkeit der Rede in der Übersetzung einzuholen sind, ruft das gesamte Sprachdenken auf den Plan. So bringt Meschonnic gegen die hermeneutische Übersetzungsart seine „poetische“ in Stellung, die auf das hört, was ein Text als sprachlicher Akt tut und auslöst. Fragt sich lediglich, wer über dieses „Poetische“ so verfügen könnte, dass ein Urteil über das Gelingen einer solchen „somatischen“ Übertragung gesprochen werden kann. |