„Die rückständigen Europäer“ – Mit Richard Wilhelms Nachlass auf Gedankenreise in die Kolonialgeschichte

Karin Betz hat im Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum Pionier der Übersetzungen von Klassikern der chinesischen Philosophie ins Deutsche geforscht und einen großen Humanisten entdeckt, dessen Tagebücher und Briefe viel Erhellendes über die unrühmliche deutsche Kolonialgeschichte in China und das Chinabild der Weimarer Republik bieten.

1899 schrieb der junge Vikar Richard Wilhelm (1873-1930) in einem Brief an die deutsche Ostasienmission: „Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich eventuell mit Freuden bereit bin, draußen in der Ferne das Zeugnis Jesu Christi zu verkündigen.“

Eventuell mit Freuden … Wilhelm fand keine Freude daran, im fernen Qingdao (nach alter Schreibweise Tsingtao[01]Zu Wilhelms Zeiten gab es noch kein einheitliches lateinisches Transkriptionssystem für die chinesische Lautsprache. Wilhelm verwendet in der Regel … Fußnote lesen) in der heutigen Provinz Shandong (Schantung) Chinesen zum Christentum zu bekehren. Am Ende seiner Missionarszeit hatte Wilhelm keinen einzigen Chinesen getauft, aber Unzählige gerettet, unterrichtet und selbst mit solchem Eifer Chinesisch gelernt, dass er zum Pionier der Übersetzungen von Klassikern der chinesischen Philosophie ins Deutsche wurde, mit denen er bis heute Maßstäbe gesetzt hat. Die acht von ihm übersetzten Bände, die er von 1910-1930 im Eugen Diederichs Verlag in der Reihe Religion und Philosophie Chinas herausgab, waren Bestseller und trugen wesentlich zum idealisierten Chinabild sinnsuchender Intellektueller der Weimarer Republik bei.

Als Erster übersetzte er das rätselhafte Weisheits- und Orakelbuch Yijing, inklusive der traditionellen Kommentare und eigener Erläuterungen ins Deutsche (I Ging. Das Buch der Wandlungen. Erstausgabe 1923), eine bis heute international maßgebliche Arbeit.

Dennoch würde heute kein ernstzunehmender Übersetzer mehr wie Wilhelm versuchen, die Metaphysik des daoistischen Philosophen Laozi (Lao Tse) im Daodejing über die Sprache vertrauter Goethedichtungen und der Lutherbibel zu vermitteln (Tao Te King. Das Buch des Alten vom Sinn und Leben)[02]„Der Geist der Tiefe stirbt nicht, das ist das Ewig-Weibliche“ (Spruch 6), oder „Des Unzulänglichen Gleichnis“ (Überschrift Spruch 23). und dessen zentrale Begriffe dao und de mit „Sinn“ bzw. „Leben“ übersetzen.[03]Das vieldeutige dao 道wird entweder gar nicht übersetzt oder als „Weg“, „Wirkprinzip“ etc. wiedergegeben. De 德 wird beinahe ausnahmslos … Fußnote lesen Wilhelms Übersetzung des Daodejing war bereits die zehnte seit 1870, zuvor wurde dao jeweils zu „Weg“, „Gott“, „Vernunft“, „Wort“ oder „λόγος“, und Wilhelm selbst war sich gar nicht sicher, ob er eine weitere vorlegen sollte. Er schrieb seinem Verleger, dass „das Taoteking schon so oft übersetzt ist, daß sich eine Neuübersetzung kaum lohnen dürfte“. Aber Diederichs, der erkannte, wie sehr die pazifistische, antimaterialistische intellektuelle Elite Deutschlands nach solchem Stoff lechzte, machte Druck und Wilhelm zog die Arbeit vor: „Mit Laotse eile ich so sehr ich kann. Doch muß immer alles sehr reiflich stilisiert werden, was bei ihm noch weit mehr Mühe macht als bei den ‚Gesprächen‘. Ich schreibe oft einen Paragraphen 5-6 mal, ehe er mir die richtige Form zu haben scheint. […] Er wird übrigens in Europa mehr ziehen als die Gespräche Kungs.“[04]Richard Wilhelm, Brief an Eugen Diedrichs am 8. Okt. 1910, in: Diederichs, Ulf (Hg.), Eugen Diederichs: Selbstzeugnisse und Briefe von Zeitgenossen, … Fußnote lesen

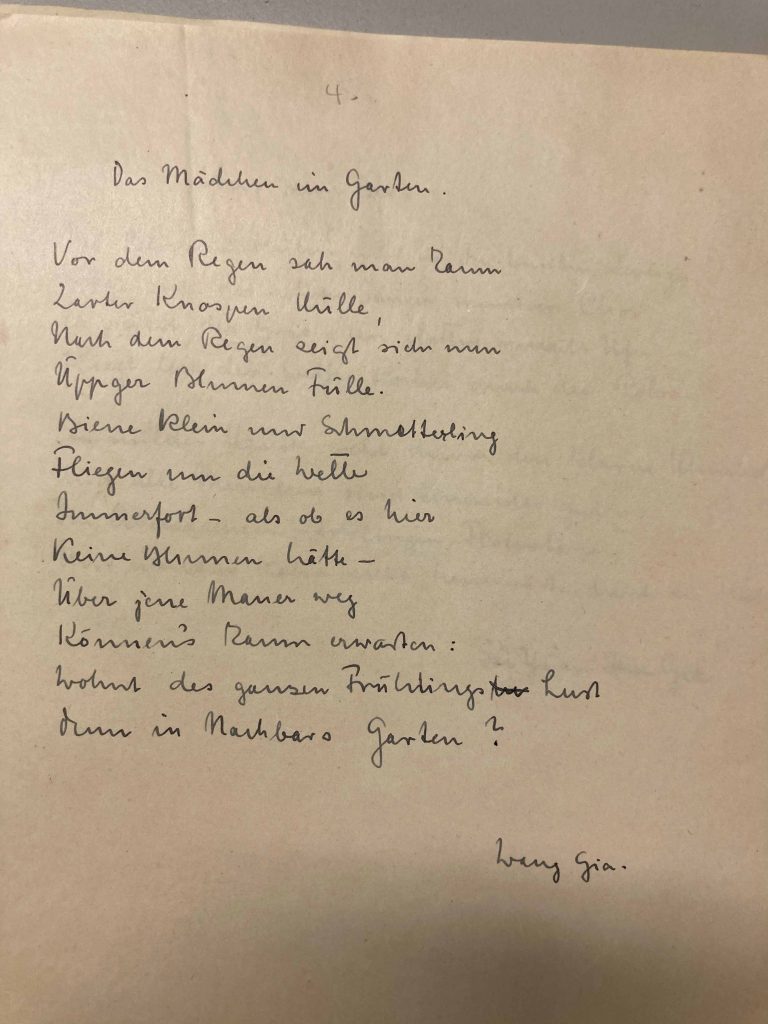

1911 schreibt Wilhelm dann an Diederichs, dass er sich bei der Übersetzung von dao „aus ästhetischen Gründen“ für „Sinn“ entschieden habe, um ein „Äquivalent im deutschen Begriffssystem zu finden“. Ausführlich begründet er seine Entscheidungen auch im Vorwort der Erstausgabe: „Es wurde von uns durchgängig das Wort SINN gewählt. Dies geschah im Anschluß an die Stelle in Faust I, wo Faust vom Osterspaziergang zurückkehrt, sich an die Übersetzung des Neuen Testaments macht und die Anfangsworte des Johannesevangeliums u.a. mit: ‚Im Anfang war der Sinn‘ wiederzugeben versucht. Es scheint das die Übersetzung zu sein, die dem chinesischen ‚Dau‘ in seinen verschiedenen Bedeutungen am meisten gerecht wird. Das chinesische Wort geht von der Bedeutung ‚Weg‘ aus, von da aus erweitert sich die Bedeutung zu ‚Richtung‘, ‚Zustand‘, dann ‚Vernunft‘, ‚Wahrheit‘. […] Das deutsche Wort ‚Sinn‘ hat ebenfalls die ursprüngliche Bedeutung ‚Weg‘, ‚Richtung‘. Um hier gleich die Übersetzung des andern immer wiederkehrenden Wortes TE (sprich: De) zu rechtfertigen, so sei bemerkt, daß die chinesische Definition desselben lautet: „Was die Wesen erhalten, um zu entstehen, heißt De“. Wir haben das Wort daher (in Anlehnung zugleich an Joh. I, 4: ‚In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen‘) mit LEBEN übersetzt.“ Wie sehr sich seine Übersetzungen am Stil der Goethe-Dichtung orientierten, zeigen auch seine umfangreichen Nachdichtungen klassischer chinesischer Gedichte. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern übersetzte er die Tang-zeitliche Dichtung (6.-9. Jahrhundert) auf sensibel zeitlose Weise, die auch den feinen Humor der Vorlagen rettete. Dazu bietet das Archiv zwar weder kommentierte Originalausgaben oder andere Dokumente, die den Wortfindungsprozess der Übersetzungen erhellen, aber eine Reihe von handschriftlichen „Reinschriften“ der Übersetzung, wie die dieses hübschen Frühlingsgedichts von Wang Jia:

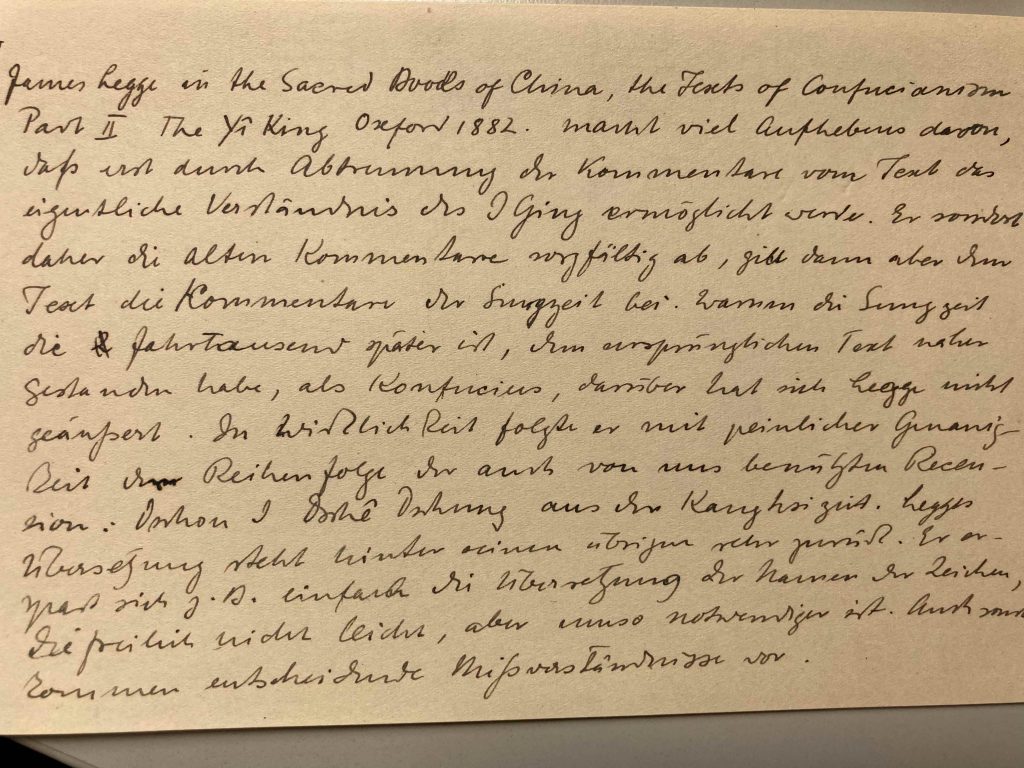

War Wilhelm ein übersetzender Prediger oder ein predigender Übersetzer? Beim Stöbern in Wilhelms Nachlass im Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften will ich mehr erfahren über seine Übersetzungsprozesse, erhoffe mir die Einsicht in verworfene Manuskripte, Sprachstudien, seine Gespräche mit seinem Lehrer und Berater Lao Naixuan über die richtige Übersetzung. Nichts davon findet sich unter der umfangreichen Dokumentensammlung, außer einem Entwurf der Vorrede zur Erstausgabe der I Ging-Übersetzung[05]„Als nach der chinesischen Revolution Tsingtau der Aufenthaltsort einer Reihe der bedeutendsten Gelehrten der alten Schule wurde, fand ich unter … Fußnote lesen und einem Brief an Diederichs, in dem er sich kritisch über die englische Yijing-Übersetzung von James Legge auslässt.

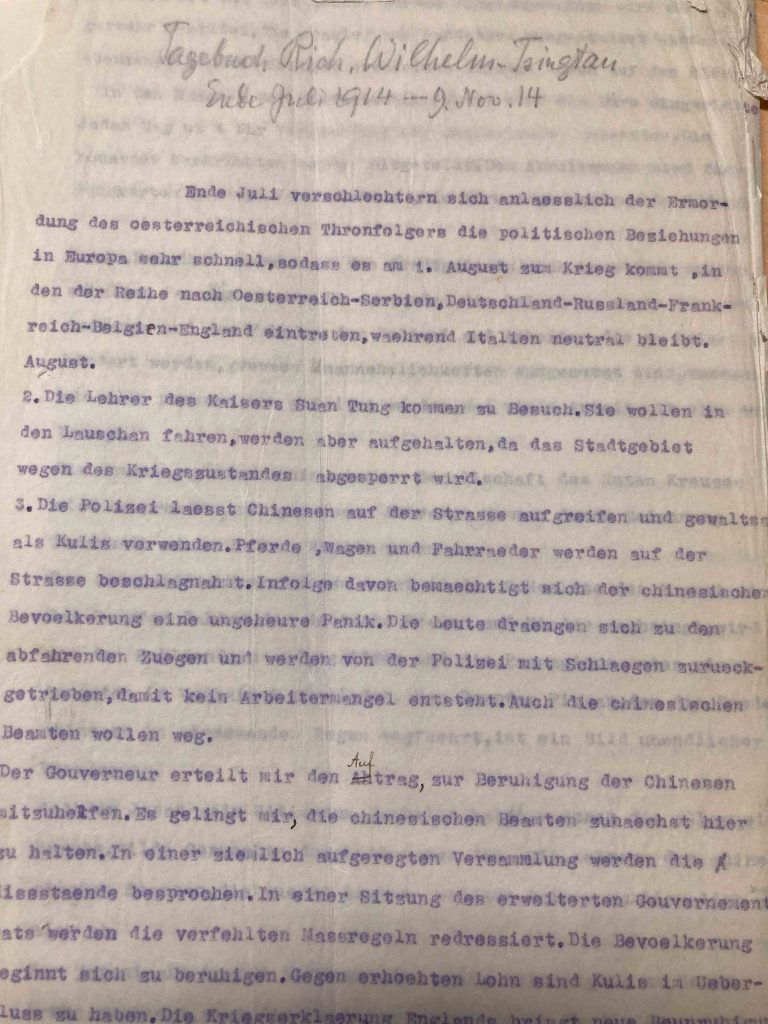

Stattdessen tauche ich über seine Tagebücher und die Manuskripte zu Reden und Essays ein in die deutsche Kolonialzeit und den Ersten Weltkrieg in Ostasien und schnell wird deutlich, wie sehr seine Übersetzungen in ihren Begriffen und Formulierungen vor allem eins sind: der Ausdruck eines dringenden Bedürfnisses, in einer Zeit von Kriegstreiberei und Rassismus das Verbindende zwischen den Kulturen zu betonen. Was aus heutiger Sicht wie eine übergriffige sprachliche Kolonialisierung der chinesischen Geisteswelt wirkt, war für den jungen Missionar damals das gelungene Ergebnis der Suche nach Überwindung der kolonialen Überheblichkeit durch kulturelle und sprachliche Neugier.

Nachdem andere Staaten sich im Zuge der Opiumkriege (1860-62) gewaltsam Kolonien und Handelsstützpunkte im chinesischen Kaiserreich gesichert hatten, wollte Preußen nicht das Nachsehen haben. Ein im Zuge der Proteste gegen die Expansionsbestrebungen der Ausländer tödlicher Angriff auf zwei deutsche Missionare bot den willkommenen Anlass, ein Kreuzergeschwader vor die Küste der nordöstlichen Provinz Shandong zu entsenden und China mit der üblichen Kanonenbootpolitik zur Überlassung eines Pachtgebiets zu zwingen. Deutschland „pachtete“ 1889 auf 99 Jahre Jiaozhou (Kiautschou), die südliche Halbinsel Shandongs, und die Hafenstadt (damals eher: Hafendorf mit Tempel) Qingdao wurde fortan, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, Flottenstützpunkt der preußischen Marine.

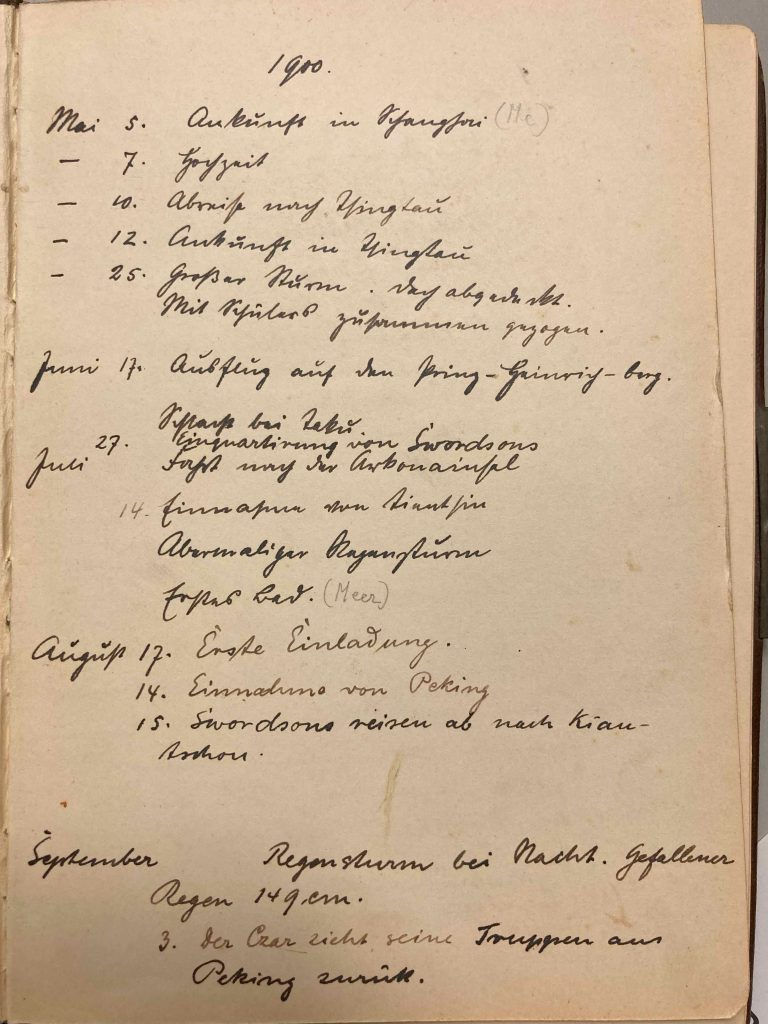

Neben der Residenz des Gouverneurs errichteten die Deutschen dort u.a. einen Bahnhof, eine Brauerei (aus der bis heute das berühmte Qingdao-Bier kommt) und eine protestantische Kirche mit Pfarramt. Dort kam Richard Wilhelm am 12. Mai 1900 an, kurz zuvor, am 7. Mai, hatte er in Schanghai seine Verlobte Salome geheiratet, zwei Tage nach der gemeinsamen Ankunft mit dem Schiff. Richard und Salome Wilhelm, so wird nicht nur aus seinen Aufzeichnungen und seinem Wirken in dieser Zeit, sondern auch aus seiner späteren Übersetzerkarriere deutlich, waren von China fasziniert und hatten nicht die geringste Lust, zum verlängerten Arm des Kolonialismus zu werden.

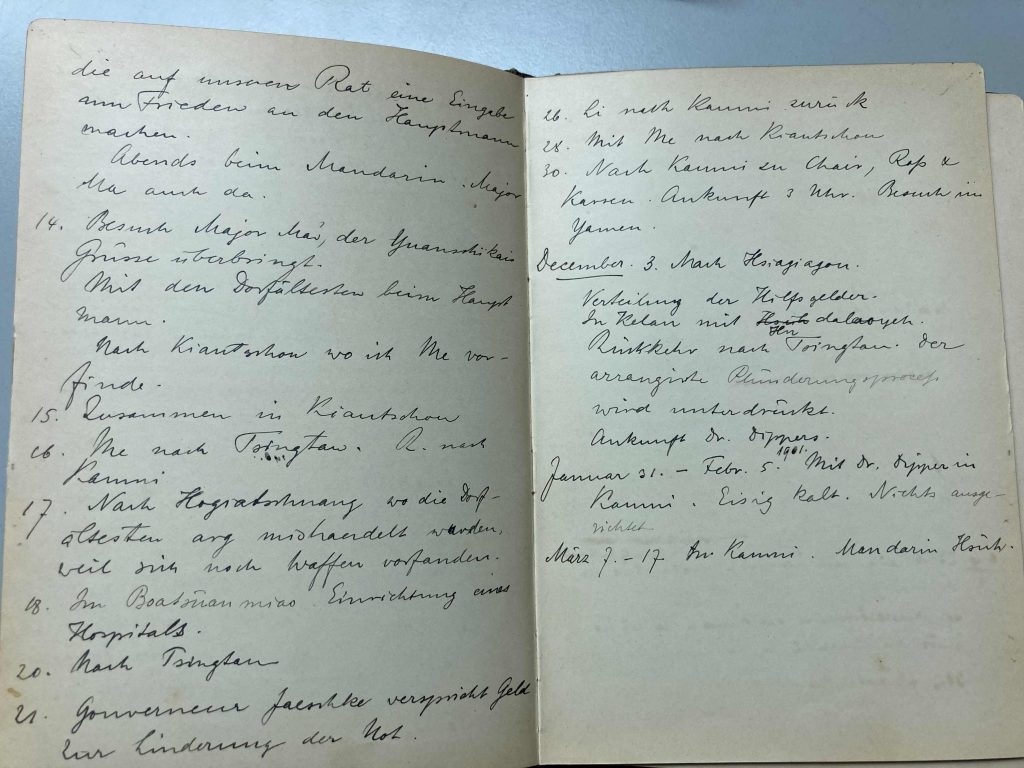

Sein Einstieg in Qingdao fiel mitten in die Zeit des Boxeraufstands, den Wilhelm neben den Geburten seiner drei Söhne (1901, 1902 und 1905), Reisen, Begegnungen und Naturkatastrophen eher stichwortartig in seinen Tagebüchern dokumentiert. Überhaupt, die Tagebücher. Ich durchforste den Archivkatalog und lasse mir bringen, was dort aufgelistet ist: Mal Notizhefte, mal Kalender, mal ledergebundene Exemplare.

Nur auf den ersten Blick erstaunt, wie spärlich die Einträge in der Kladde von 1900 sind – man muss bedenken, dass die Wilhelms gerade erst ein neues Leben in Qingdao begannen, das Pfarrhaus zeitweilig zu einem Flüchtlingslager wurde, während die beiden Eltern wurden; in seltsam anmutender Lakonie stehen folgende Einträge datiert unter dem Jahr 1900 untereinander: „Juni 17. Einquartierung von Swordsons; Juli 14. Einnahme von Tiantsin/Abermaliger Regensturm/Erstes Bad (Meer); August 17. Erste Einladung/14. Einnahme von Peking/15. Swordsons reisen ab nach Kiautschou; September (undatiert) Regensturm bei Nacht. Gefallener Regen 149 cm/3. Der Czar zieht seine Truppen aus Peking zurück. (…)

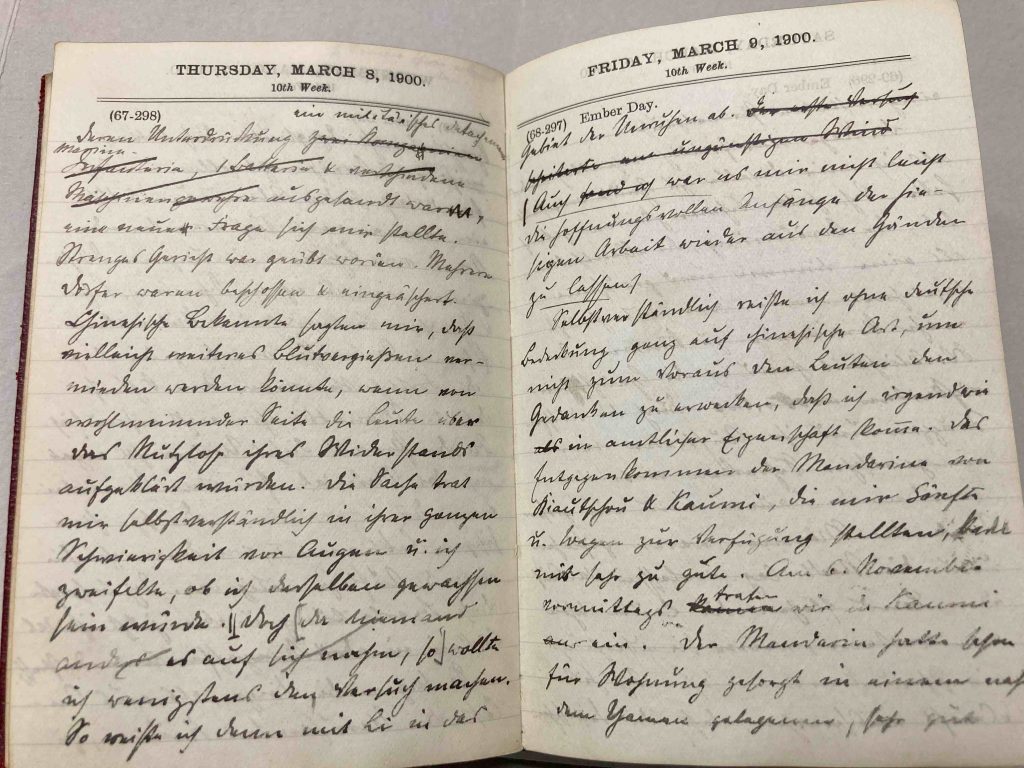

Ein englisches Kalenderbuch von 1900 ist ausführlicher (in schneller, nicht immer leicht entzifferbarer Sütterlinschrift) mit ausführlicheren Berichten gefüllt. Dort steht dann z.B. (undatiert): „… Chinesische Bekannte sagen mir, dass vielleicht weiteres Blutvergießen verhindert werden könnte, wenn von wohlmeinender Seite die Leute über das Nutzlose ihres Widerstands aufgeklärt würden. Die Sache trat mir selbstverständlich in ihrer ganzen Schwierigkeit vor Augen u. ich zweifelte, ob ich derselben gewachsen sein würde …“

Der junge Vikar, der von Anfang an regen Kontakt mit Chinesen unterhält, setzt auf Austausch, auf Frieden durch Wissen. Eine Schule wird gegründet, in der Salome Wilhelm, die in den Tagebüchern immer Me genannt wird, Chinesen Deutsch unterrichtet („zwei Schüler“ vermerkt das Tagebuch am 15. September 1901), ein Hospital. Abgesehen von der Erwähnung einer „Weihnachtsandacht“ beschäftigen Wilhelm andere Dinge als die Kirche.

Nachdem der Boxeraufstand von der amerikanisch-europäischen Acht-Nationen-Allianz niedergeschlagen worden war und die siegreiche Allianz in Strafaktionen Peking geplündert und verwüstet hatte, kam es zu unzähligen Hinrichtungen an echten und vermeintlichen Beteiligten des Aufstands. Kaiser Wilhelms II. berüchtigte, das Völkerrecht missachtende „Hunnenrede“ und seine Beschwörung der „Gelben Gefahr“ hallen bis heute gruselig nach.

Führt man sich diese Stimmung und die historische Situation vor Augen, wirken Richard Wilhelms unzweideutige Aufgeschlossenheit gegenüber der chinesischen Kultur und seine verzweifelten Versuche, zu helfen und zu vermitteln, geradezu heroisch. Das umfangreiche Archivmaterial bringt einen Sonderdruck (Tsingtao 1903) mit einem Vortrag, gehalten von Wilhelm vor der „Deutschen Kolonialgesellschaft Abteilung Tsingtau“ auf meinen Recherchetisch: Die Stellung des Konfucius unter den Repräsentanten der Menschheit. „Confucius war ein Chinese!“, beginnt er und fährt ironisierend fort … „Selbstverständlich ist zugleich mit dieser Erkenntnis das aktuelle Interesse an dem Menschen Confucius erledigt. Ein Chinese! Also gehört er in den Bereich jener seltsamen Rasse, die Zöpfe trägt, in merkwürdigen lächerlichen Zeremonien ihr Vergnügen findet, im Übrigen jeden idealen Interesses bar ein arbeitsames, aber ziemlich schmutziges Leben führt. Mögen sie ihren Kotau machen, für uns Europäer hat er nichts zu bedeuten, denn er gehört dem Gebiet des Stillstands und der versteinerten Vergangenheit an! – (…) vielleicht, dass doch in seiner Persönlichkeit sich einige Züge finden, die geeignet sind, ihn uns menschlich näher zu bringen und selbst einige Bewunderung für ihn uns abnötigen (…).“

Wilhelm hatte erstaunlich schnell klassisches Chinesisch lesen gelernt und nicht nur die konfuzianische Philosophie, sondern auch ihre gesellschaftliche Relevanz begriffen. Bis heute wird ein zentraler Begriff des Konfuzianismus, nämlich xiao (hsiao, 孝), der den besonderen Respekt von Nachwuchs gegenüber den Eltern und den Ahnen und die damit verbundenen Rituale meint, mit der von Wilhelm geprägten, sperrigen Übersetzung „Kindespietät“ (auch hier sind die kirchlichen Anleihen eindeutig) wiedergegeben. An diesem Begriff wird deutlich, dass Wilhelms Übersetzungen nicht auf Fehl- oder Missverständnissen beruhten; durch seine empathische Beobachtung der chinesischen Gesellschaft verstand er das Wesen solcher Kulturbegriffe sehr genau, wie dieses Zitat aus seinen Tagebüchern aus dem Kriegsjahr 1914 zeigt: „Der Vater des Schülers Yan Tschong Tsai, der über die Kriegszeit sich als Wasserträger angeboten hatte, um sich erkenntlich zu zeigen für die Wohltaten, die sein Sohn bei uns erfahren hatte, läuft des Morgens in aller Stille weg. Er ist nämlich von Beruf Karrenschieber und hat erfahren, dass er jetzt einen Dollar (?) pro Tag verdienen kann. Dieses Motiv ist für ihn stärker als die moralische Verpflichtung. Später, als die Lage gefährlicher wird und er für seine Familie keine gesicherte Unterkunft mehr hat, (…), kriecht er mit seiner ganzen Familie in der Mädchenschule unter und lebt mit von den Vorräten des Roten Kreuzes, ohne ein Wort zu sagen. (…) Ich ließ es laufen, aus Rücksicht auf den Schüler Yang Tschong Tsai, dessen Pietätsgefühl durch ein Eingreifen in schwere Konflikte gekommen wäre. (…)“

Jedes Wort aus dem Nachlass bestätigt, wie Wilhelm von Beginn seiner Begegnung mit China an seinem Gegenüber mit Respekt und bester Beobachtungsgabe entgegentritt. In dem 1925, nach seiner Rückkehr aus China, veröffentlichten Essayband Die Seele Chinas heißt es im Kapitel Meine Ankunft im Osten: „… Der Lärm Schanghais war der erste chinesische Eindruck. Und doch war es nicht China, was man hier erlebte. Es war ein Kompromiss zwischen den festen Regeln des Lebens, die der Engländer an jeden Ort, wo er den Fuß zur Erde setzt, mitbringt, und dem Gewühl der chinesischen wurzellosen Hafenstadtbevölkerung, ein Kompromiss nicht unähnlich der Sprache, die man damals auf den Straßen hörte: Pidgin-Englisch (business Englisch), jener fürchterlichen Missgeburt aus verdorbenem englischen Slang und chinesischer Syntax, die aus der gegenseitigen Verachtung der handeltreibenden Bevölkerung des Ostens und des Westens geboren war. Dieses Pidgin-Englisch ist ja inzwischen in China beinahe ausgestorben. Der Chinese hat es längst gelernt, die lingua franca der europäischen Welt, das Englische […], idiomatisch richtig auszusprechen und sieht mitleidig auf den rückständigen Europäer herab, der sich auf die alte barbarische Weise verständlich machen möchte.“[06]Ich zitiere aus einem handschriftlichen Entwurf aus dem Nachlass von 1924. Gedruckt in: Wilhelm, Richard, Die Seele Chinas. Wiesbaden 2009 … Fußnote lesen

Die rückständigen Europäer. Aus seinen Tagebüchern der Kriegszeit geht Wilhelms reger Austausch mit der gelehrten chinesischen Beamtenelite hervor, die nach der Gründung der Republik China 1911 in Jiaozhou Zuflucht fand.[07]Das Tagebuch von 1913 erwähnt die Gründung einer „Konfuzius-Gesellschaft“ in seinem eigenen Haus. Diese gelehrte Elite war in der Lage, anspielungsreiche Essays in unterschiedlichen Stilformen des klassischen Chinesisch und künstlerisch anspruchsvolle Kalligraphien zu verfassen, den Kanon der klassischen Gedichte und ihren Konfuzius auswendig zu rezitieren und daneben durch die Rezeption westlicher Literatur und Philosophie Reformpläne für die Zukunft Chinas zu schmieden. Wozu sollte man unter diesen Menschen missionieren?

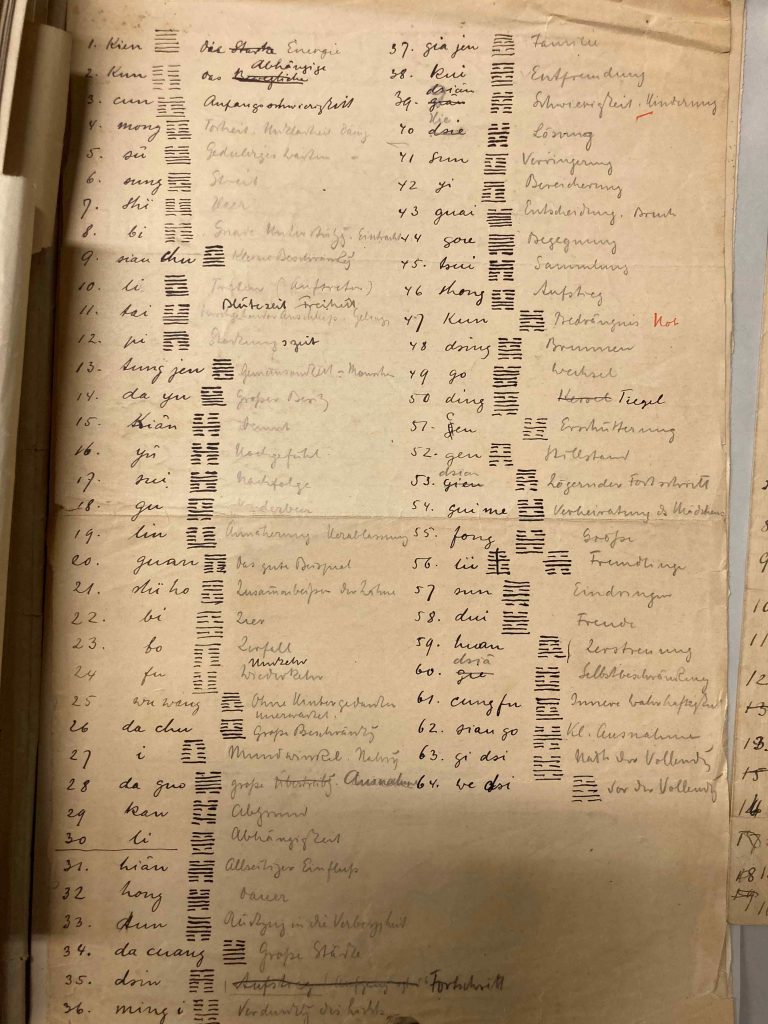

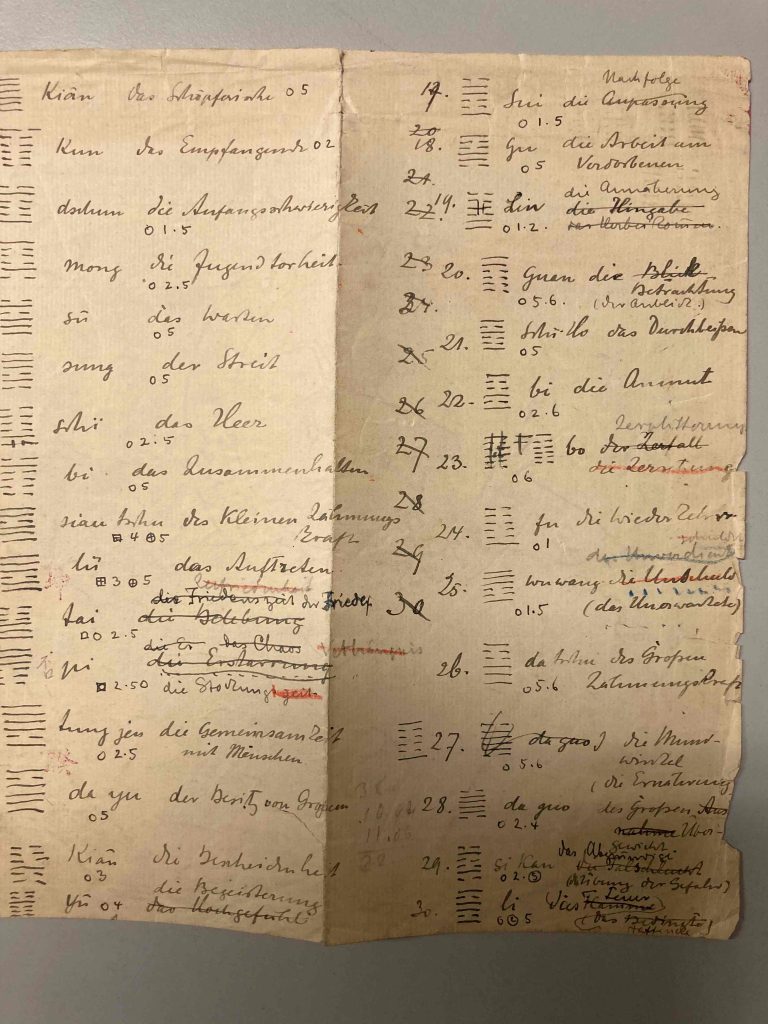

Wilhelm baute, um eine beliebte Metapher für das Übersetzen zu bemühen, lieber Brücken, in dem er die „Wandlungen“ des Yijing kurzerhand als Zusammenwirken zwischen „organischer Selbstentfaltung und Freiheit“ erklärt, so wie sie Goethe dichterisch in seinen Wahlverwandtschaften bearbeite. Wenige Notizen zu dieser idealisierten Analogie finden sich in den Manuskripten zur Übersetzung des Yijing, ansonsten bietet der Nachlass wenig, das den Übersetzungsprozess oder auch Wilhelms Austausch mit seinem chinesischen Lehrer Lao Naixuan, mit dem er 1922-24 an der Übersetzung arbeitete, nachvollziehbar machen könnte. Schön aber ist die handschriftliche Auflistung der Hexagramme mit Wilhelms ersten Übersetzungen dazu.

Hundert Jahre später sehe ich mich als Übersetzerin in einer anderen Mission – beim Übersetzen das Neue und Kultureigene weder in bereits vorhandene Denkbilder zu betten noch damit esoterische Sinnsuche zu bedienen, sondern es als eine chinesische Kulturidee gelten zu lassen.

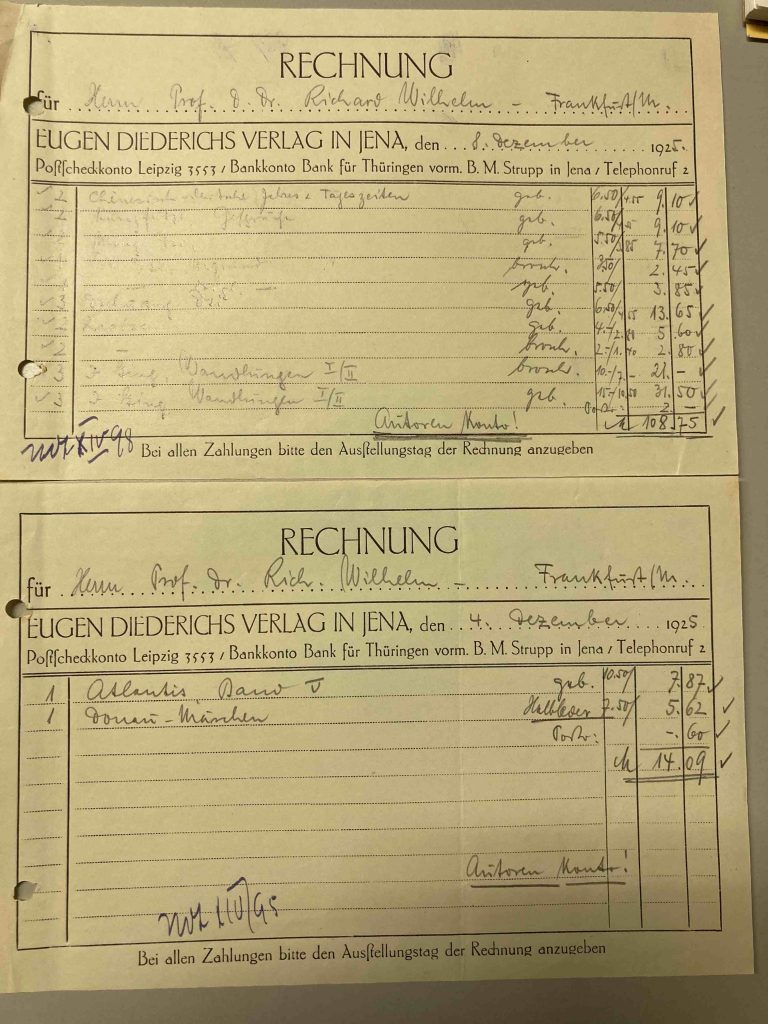

Als moderne Übersetzerin interessieren mich natürlich auch die Erlöse aus Wilhelms mühevoller Übersetzungsarbeit. Zahllose Abrechnungen, vor allem aus dem Verlagshaus Eugen Diederichs Jena zeugen davon, dass der spätere Professor Wilhelm[08]Wilhelm kehrte 1920 vorübergehend nach Deutschland zurück und trat dann 1922 eine Stelle als Gastprofessor an der Peking-Universität an, die zum … Fußnote lesen vierteljährlich am Verkauf seiner Übersetzungen mit 15 % vom Verkaufspreis beteiligt wurde. Gar nicht schlecht. Und gut verkauft haben sich seine umfassenden Übersetzungen philosophischer Klassiker auch, jedenfalls war allein das Tao te king im Juli 1925 schon in der Auflage 16-19000. Ein Bestseller. Hat er zuvor auch ein Seitenhonorar bekommen? Dazu findet sich leider nichts.

Sicher, in etwa kannte ich die Biografie Wilhelms, seine Übersetzungen sowieso. Aber je länger ich mich im Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften durch die Aufzeichnungen und Dokumente aus seinem Leben lese, umso stärker wird das Gefühl, diesen Mann zu kennen, zu verstehen; so vieles spricht direkt zu mir, erinnert mich an meine Übersetzungen, aber vor allem auch an mein Studium und meine (leider nie abgeschlossene) Dissertation über chinesische Studenten in Japan vor dem Ende des Qing-Kaiserreichs (1911) und dem Wissen, den Übersetzungen, den Reformideen, die sie von dort nach China importierten. Tagebucheinträge wie dieser erzählen mir eine eigene Geschichte: „Besuch Major Mai, der Yüanshikai Grüsse überbringt. Mit dem Dorfältesten beim Hauptmann. Nach Kiautschou, wo ich Me vorfinde.“

Yuan Shikai. Neben der Kaiserinwitwe Cixi gehört er zu den historischen Figuren, die in Mo Yans Roman Die Sandelholzstrafe, meiner ersten wichtigen Romanübersetzung, eine entscheidende Rolle spielen. Dort unterstützt er die deutschen Kolonialherren dabei, an dem rebellischen Katzenopernsänger Sun Bing eine Strafe zu vollziehen, die allen Aufwieglern als abschreckendes Beispiel dienen soll, eben die titelgebende Sandelholzstrafe. Der Roman spielt in Mo Yans Heimat Gaomi, wo Wilhelm ständig war, weil auch dort eine deutsche Schule und ein Hospital gegründet wurden. („Juni. Nach Kaumi. Schulpläne besprochen.“) Wilhelms Berichte über seine Reisen durch Shandong halfen mir damals bei der Übersetzung, mir zum Beispiel vorzustellen, was ein Yamen war oder wie es in den Gerichtshallen aussah.

Diesen Yuan Shikai also kannte Wilhelm. Natürlich, Yuan war schließlich ab 1899 Gouverneur von Shandong. Leider schreibt er nichts darüber, wie Yuan, den ich mir als intriganten Widerling vorstelle, als Mensch so war. Der Yuan Shikai in Mo Yans Roman scheint mir ziemlich nah an dem historischen Militärführer.

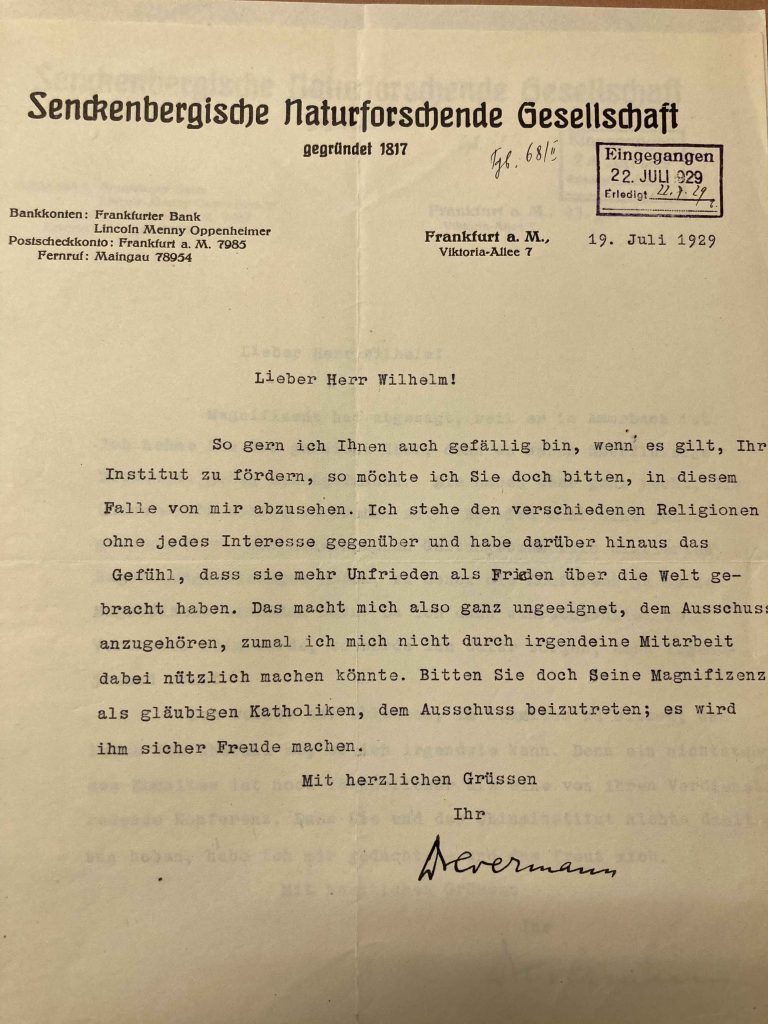

Wie gekränkt muss Wilhelm, dessen Mission so wenig kirchenreligiöser Natur war, gewesen sein, als der Präsident der bis heute existierenden Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft Frankfurts, Fritz Drevermann, seine Einladung, Mitglied des Vorsitzes des China-Instituts zu werden, in einem Schreiben vom 19. Juli 1929 mit den Worten ablehnte: „Ich stehe den verschiedenen Religionen ohne jedes Interesse gegenüber und habe darüber hinaus das Gefühl, dass sie mehr Unfrieden als Frieden über die Welt gebracht haben. Das macht mich also ganz ungeeignet, dem Ausschuss anzugehören… Bitten Sie doch seine Magnifizenz als gläubigen Katholiken, dem Ausschuss beizutreten; es wird ihm sicher Freude machen.“

Ich war nicht die Erste, die sein Archiv aufgesucht hat (der Archivar bemerkte sogar, wie auffällig häufig, auch von chinesischen Forschern, dieses Archiv besucht werde) und meine Erkenntnisse aus dieser Beschäftigung werden nichts zur Wilhelm-Forschung beitragen.

Ist es billig und banal zu sagen, wie beglückend die Erfahrung war, in das Leben dieses wachen und humorvollen Humanisten einzutauchen und dabei seine zeithistorische Rolle nachzuerleben, mittendrin zu sein im Zeitalter des Kolonialismus, der Sänftenträger und derjenigen, die getragen wurden? Sich zu freuen an seiner konsequenten Unterwanderung der Erwartungen seiner christlichen Auftraggeber, seiner Wissbegier, seinem Pazifismus und seiner feinen Ironie bei der Beschreibung der erlebten, wirren Wirklichkeit?

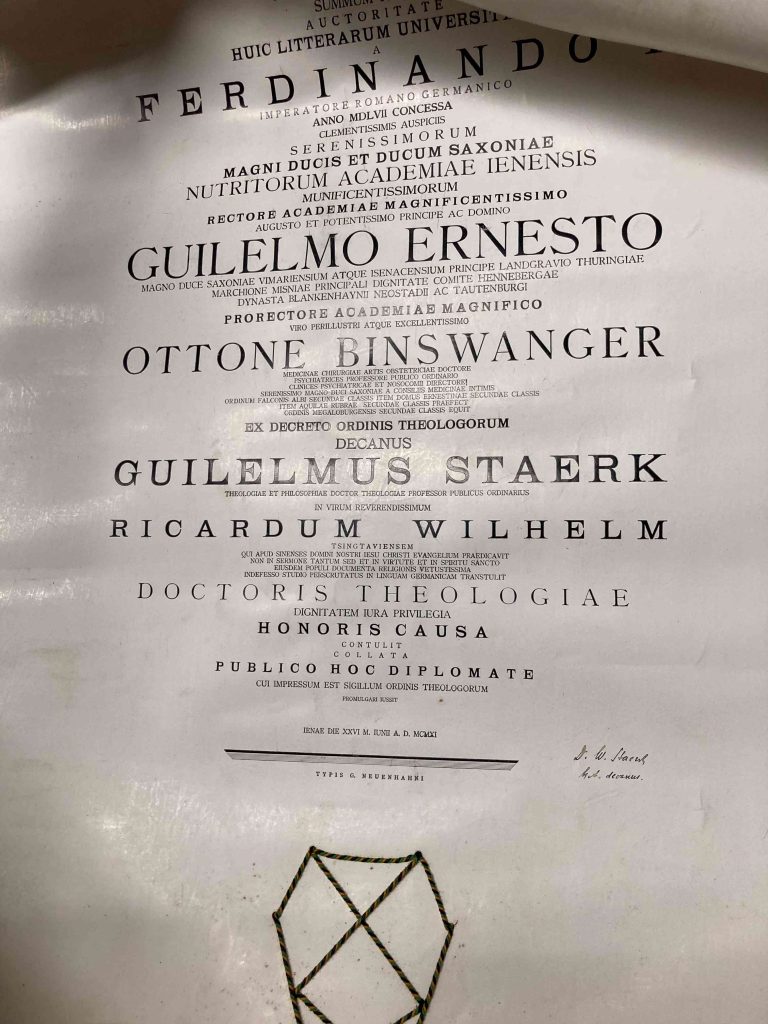

Gerne hätte ich das Leben von einem gelebt, dem 1911 die Doktorurkunde der Theologie (übrigens eine ein Meter lange Schriftrolle, siehe Abbildung) und 1922 das Kolonialabzeichen verliehen wurden, dazwischen aber auch ein hoher chinesischer Beamtenrang – die Rangstufen wurden durch unterschiedliche Edelsteine auf der Kappe gekennzeichnet; Wilhelm war auf Stufe 4 und trug einen Lapislazuli. Das Archiv beinhaltet nur sehr wenige Fotos und leider keins von Richard Wilhelm in chinesischer Beamtentracht.

Gerne hätte ich auch ein Grab wie Richard Wilhelm: Auf dem nicht besonders großen Friedhof in Bad Boll (bei Göppingen) ist die auffälligste Grabstätte die von Richard und Salome Wilhelm. Auf ihr stehen weder Kreuz noch Grabstein; stattdessen liegt dort eine große Travertin-Kugel, um die acht quadratische Steinplatten mit den acht Trigrammen des Yijing angeordnet sind, allerdings stehen sie in der falschen Reihenfolge… Richard Wilhelm würde vermutlich darüber lachen.

Grabstätte von Richard und Salome Wilhelm, Bad Boll ©Kungkan

Bundesarchiv, Bild 147-0208 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

| ↑01 | Zu Wilhelms Zeiten gab es noch kein einheitliches lateinisches Transkriptionssystem für die chinesische Lautsprache. Wilhelm verwendet in der Regel die nach dem System von H.O. Stange übliche Lautschrift, unter der viele Namen in Deutschland weiterhin bekannt sind. Ich gebe sie jeweils in Klammern nach der heute gebräuchlichen Pinyin-Umschrift an. |

|---|---|

| ↑02 | „Der Geist der Tiefe stirbt nicht, das ist das Ewig-Weibliche“ (Spruch 6), oder „Des Unzulänglichen Gleichnis“ (Überschrift Spruch 23). |

| ↑03 | Das vieldeutige dao 道wird entweder gar nicht übersetzt oder als „Weg“, „Wirkprinzip“ etc. wiedergegeben. De 德 wird beinahe ausnahmslos mit „Tugend“ übersetzt. |

| ↑04 | Richard Wilhelm, Brief an Eugen Diedrichs am 8. Okt. 1910, in: Diederichs, Ulf (Hg.), Eugen Diederichs: Selbstzeugnisse und Briefe von Zeitgenossen, Düsseldorf/Köln 1967. |

| ↑05 | „Als nach der chinesischen Revolution Tsingtau der Aufenthaltsort einer Reihe der bedeutendsten Gelehrten der alten Schule wurde, fand ich unter ihnen meinen verehrten Lehrer Lau Nai Süan, dem ich nicht nur eine tiefere Einführung in die Werke des Mong Dsi, in die ‚Höhere Bildung‘ und ‚Maß und Mitte‘ verdanke, sondern der mir auch zum ersten Mal die Wunder des Buchs der Wandlungen erschloß. Wie bezaubert durchwanderte ich unter seiner kundigen Führung diese fremde und doch so vertraute Welt. Die Übersetzung entstand nach ausführlicher Besprechung des Textes. Aus dem Deutschen wurde ins Chinesische zurückübersetzt, und erst, wenn man den Sinn des Textes restlos zur Darstellung gebracht hatte, konnte die Übersetzung als solche gelten.“ Aus: Richard Wilhelm, I Ging. Das Buch der Wandlungen. Vorrede zur Erstausgabe 1923. Eugen Diederichs Verlag Düsseldorf/Köln. |

| ↑06 | Ich zitiere aus einem handschriftlichen Entwurf aus dem Nachlass von 1924. Gedruckt in: Wilhelm, Richard, Die Seele Chinas. Wiesbaden 2009 (revidierter Nachdruck der Originalausgabe, Berlin, 1925). S. 9. |

| ↑07 | Das Tagebuch von 1913 erwähnt die Gründung einer „Konfuzius-Gesellschaft“ in seinem eigenen Haus. |

| ↑08 | Wilhelm kehrte 1920 vorübergehend nach Deutschland zurück und trat dann 1922 eine Stelle als Gastprofessor an der Peking-Universität an, die zum Sammelbecken von Reformdenkern der „Vierter-Mai-Bewegung“ geworden war. |