Partitur

Einer meiner Lieblingsprofessoren während meiner Ausbildung zur Opernsängerin war Justin, der Stimmtrainer und Pianist, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeitete. Immer wenn wir uns zufällig auf dem Flur begegneten, fragte er mich nach den Stücken, die im Gesangsunterricht gerade auf meinem Stundenplan standen. „Bella fiamma, die schöne Flamme, ein wunderbares Bild, nicht wahr? Magst du das Stück? Was genau wird da überhaupt verbrannt? Siehst du vor deinem inneren Auge, was du da aussprichst? Es ist eine Flamme, kein Feuer, warum glaubst du, ist das so? Bel-la fiam-ma … so viele Doppelbuchstaben … fiam-ma, fiam-ma, ein helles A, richtig? Halte es schön hoch. Die Musik liegt in den doppelten Buchstaben! Bis morgen dann, ich bin spät dran!“ Er musste nur den Titel eines Stücks hören und schon fing sein innerer Ticker an, Liedtexte, Übersetzungen, Aussprachetipps, stilistische Gesten, Hinweise zum historischen Kontext und zu musikalischen Ausdrucksformen zu übermitteln, alles in kurzen Sätzen gesprochen, sich selbst immer wieder unterbrechend, so als versuchte er, die verschiedenen Informationsschichten gleichzeitig zu vermitteln.

Im Unterricht war unser Gesang die unmittelbare Antwort auf solche Fragen und Aufforderungen. „Die Doppelbuchstaben deutlicher, ich kann sie noch nicht hören“, rief er, während er uns auf dem Klavier begleitete. „Ja, gut, so klingt das A schon viel besser! Passt ihm auch alle anderen Vokale an. Hört ihr den Unterschied? Und jetzt ein neuer Abschnitt, ein anderer Gedanke, wieder eine andere Farbe! Lasst uns heraushören, warum wir diese Strophe brauchen!“ Die Anforderungen des Meisterkurses, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler ein Solo vor den anderen singen musste, waren leichter zu bewältigen, je vertrauter wir mit den Stimmen der anderen und der eigenen wurden. Langsam fühlte ich mich sogar richtig gut vorbereitet auf den Unterricht! Eine Übung allerdings hatte eine sehr steile Lernkurve.

„Umschalten!“

Das war das Stichwort zum Wechseln der Sprache. Wir sollten hin und her schalten zwischen unserer englischen Übersetzung und der Originalsprache des jeweiligen Liedes … und dabei weitersingen! Die ersten Versuche waren ein absolutes Desaster. Man war schon beeindruckt, wenn jemand es schaffte, einen Ton von sich zu geben und gleichzeitig einen undefinierbaren englisch-italienischen Silbensalat hervorzuwürgen. Doch nach und nach bewirkte die Wiederholung dieser Übung eine flüssigere Aussprache. Auswendig gelernte Kombinationen abstrakter Laute wurden zu dreidimensionalen Räumen, zwischen denen wir hin- und herspringen konnten. Mit der Zeit verinnerlichten wir diesen Wust aus unterschiedlichen Tonhöhen, Rhythmen, Ausspracheweisen, Wort-für-Wort-Übersetzungen und poetischen Bedeutungen. Justin lehrte uns, eine nicht hörbare innere Partitur zu entwickeln, die für die Praxis klassischer Sänger·innen* so grundlegend ist. Sie gibt uns die Freiheit zu entscheiden, was, warum und wie wir etwas aussprechen, wo auch immer wir einsetzen.

Klassische Sänger·innen sind die einzigen Musiker·innen, für die Übersetzung fester Bestandteil des Prozesses der Klangerzeugung ist. In mehreren Sprachen singen zu können ist Standard in der Branche und war für mich sogar einer der Gründe, warum ich mich überhaupt für klassische Musik entschieden habe. Von uns Sänger·innen wird erwartet, dass wir in jeder Sprache, in der wir singen, überzeugend klingen (vor allem in Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch), aber es wird nicht erwartet, dass wir diese Sprachen auch abseits der Bühne fließend beherrschen. Die Gesangsausbildung umfasst in der Regel Grundkenntnisse der Grammatik in den Hauptsprachen, so dass wir zumindest ungefähr verstehen, worauf ein Satz hinauswill. Durch das Auswendiglernen von Gesangstexten können wir inbrünstige Liebeserklärungen machen, Todeswünsche ausstoßen und Gefühlen von Rache und Leidenschaft Ausdruck verleihen, aber einen Kaffee können wir mit diesem Wortschatz nicht bestellen. In einer (möglicherweise apokryphen) Geschichte, die vor einigen Jahren in Sänger·innenkreisen kursierte, wird von einer amerikanischen Opernsängerin berichtet, die dieses ungewöhnliche Vokabular zu ihrem Vorteil einsetzte. Als sie in Italien arbeitete, vergaß sie versehentlich, ihr Metro-Ticket zu entwerten. Sie wurde kontrolliert und ihr fehlten die Worte, um die Situation zu erklären. Also rang sie die Hände und wiederholte leidenschaftlich das einzige Wort, das ihr einfiel: „Vergogna! Vergogna!“ („Schande! Schande!“). Ihr Versäumnis hatte keine Konsequenzen, da die Kontrolleure vor Lachen den Bußzettel nicht ausfüllen konnten (ein Hinweis darauf, dass ihre Aussprache und ihr Vortrag hervorragend gewesen sein müssen).

Der Text ist unser wichtigstes Arbeitsmaterial, und wenn er nicht in unserer Muttersprache verfasst ist, wird die Übersetzung zum Wegbereiter des Klangs. Alle mir bekannten Sänger·innen (mich eingeschlossen) sind von der Vorstellung beseelt, eigene Übersetzungen anzufertigen. Wir stellen uns vor, wie wir in einer stimmungsvollen Bibliothek, abseits allen Trubels, eine kostbar gebundene Partitur vor uns, über einem zweisprachigen Wörterbuch brüten.

Oder wir ziehen renommierte Werke zu Rate, wie zum Beispiel die Übersetzungen Nico Castels, die mit ihren vier Ebenen, bestehend aus dem Originaltext, einer Ausspracheanleitung nach dem Internationalen Phonetischen Alphabet inklusive Silbenbetonung, einer wörtlichen Übersetzung plus Doppelbedeutungen sowie einer lyrisch-freien Übersetzung im Opernbereich noch immer den Goldstandard darstellen. In einer perfekten Welt hätte ich Zeit, jede Partitur, die auf meinem Schreibtisch landet, einer Castel-Behandlung zu unterziehen. Doch die Realität sieht leider anders aus und wenn man die Noten erst am Tag vor der Probe bekommt, sind auch Sänger·innen auf das Internet angewiesen. Dort findet man gesangsspezifische Nachschlagewerke wie www.Lieder.net und www.ipasource.com, die Interlinearübersetzungen und unterschiedliche lyrisch-freie Übersetzungen des Gesangsrepertoires anbieten. Anerkannte bestehende Übersetzungen können auch CD-Booklets oder Konzertprogrammen entnommen werden. Und hört man sich ein Stück auf Youtube an, bekommt man den dazugehörigen Text oft gleich mitgeliefert. Eine ausgeliehene Partitur könnte die Anmerkungen des vorherigen Nutzers enthalten – heikel, aber durchaus anregend. Die gefürchtete Last-Minute-Lösung ist aber die „englische Version“. Ältere Ausgaben von Vokalmusik enthalten manchmal eine englische Version der Texte, eine Praxis, die inzwischen allerdings aus der Mode gekommen ist. Diese Version kann im Vokabular erheblich vom Original abweichen und nimmt Umstellungen vor, um die Sprache für den Vortrag verständlich zu machen. Für ein erstes Verständnis kann das zwar nützlich sein, aber niemand würden zugeben, dies als einzige Quelle zu nutzen.

Wenn wir nun auf diese Weise unseren Leitfaden aus Substantiven, Verben und alternativen Bedeutungen erstellt haben, können wir anfangen zu singen und uns der größeren Aufgabe widmen, den Geist, der sich in einem Liedvers ausdrückt, mit seinem Vortrag in Einklang zu bringen. „Lasst euch vom gerollten R helfen“, ermutigte uns Justin. „Schickt es bis zu mir in die letzte Reihe, damit ich es dort noch hören kann!“ Eine klare Ausdrucksweise ist genauso wichtig, wie richtige Noten zu singen. Ohne die Klänge einer Sprache fehlen Teile der Musik. „Ihr singt über den Notenlinien, also singt die Vokale ruhig anders. Alles wird zu Ah … bah-lah-fah-mah. Benutzt die Konsonanten. Singt durch sie hindurch.“ Die Klarheit des Textes ist jedoch nicht absolut, sondern kontextabhängig. Eine musikalische Entscheidung (selbst auf Kosten bestimmter Vokale) kann dazu beitragen, dass sich die Worte gestisch vermitteln. Berühmte Beispiele von Sänger·innen, die entweder dem Text oder dem Ton den Vorzug geben, gibt es zuhauf. So heißt es im Nachruf der New York Times auf die Sopranistin Montserrat Caballé: „Kritiker beklagten, dass Frau Caballés eindeutige Bevorzugung des Tons gegenüber dem Text zu einer Diktion führen konnte, die derart schlampig war, dass sie an Anarchie grenzte.“ Solange man aber den Text nicht vollständig einer solchen Anarchie opfert, kommt die Übersetzung als Interpretationswerkzeug, das uns über verständliche und korrekte Klänge hinaus zu spezifischen und bedeutungsvollen Klängen führt, zwangsläufig wieder ins Spiel.

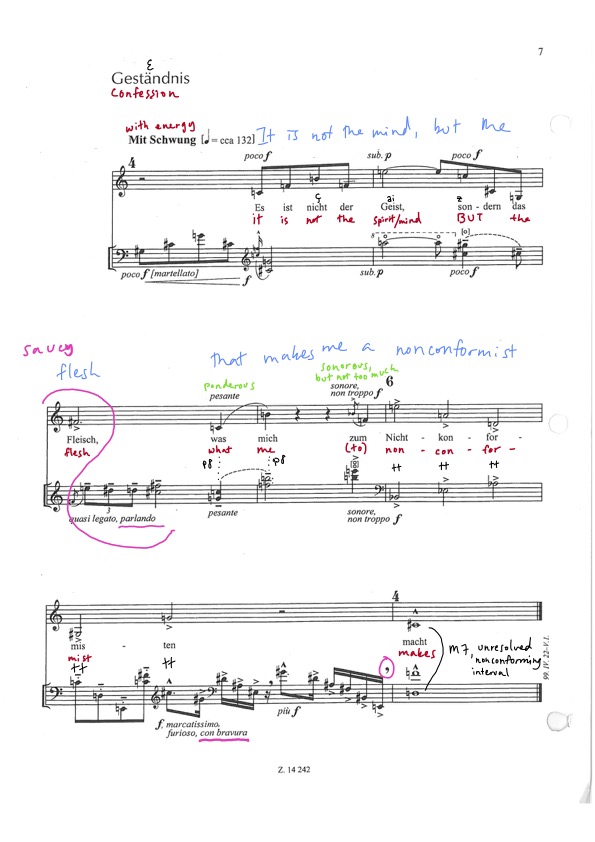

Nina Guos Bearbeitung der Partitur zu „Geständnis“, einem Satz aus György Kurtágs Liederzyklus „Einige Sätze aus den Sudelbüchern Georg Christoph Lichtenbergs“Auf eine gelungene Übersetzung sind viele klassische Sänger·innen zurecht stolz, denn sie ist unser Grundmaterial, die Voraussetzung für die Benutzung unseres Instruments. Wenn wir Sorgfalt auf das Übersetzen verwenden, funktioniert alles besser. Eine feinfühlige Beziehung zum Text, der viele potenzielle Klangnuancen bereithält, fördert Musikalität und Kreativität. In „Geständnis“, einem Satz aus György Kurtágs Einige Sätze aus den Sudelbüchern Georg Christoph Lichtenbergs für Gesang und Kontrabass mit dem Text des gleichnamigen Autors, lautet die Gesangslinie beispielsweise: „Es ist nicht der Geist, sondern das Fleisch, was mich zum Nichtkonformisten macht“. Bass und Stimme bilden auf dem Wort „Geist“ eine perfekte Quinte (ein sehr rein klingendes Intervall). Mir als Interpretin gibt das Wissen, dass „Geist“ sowohl „Seele“ als auch „Verstand“ bedeuten kann, die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie ich es singen soll. Ist es himmlisch und schwebend wie eine Seele? Oder fragend wie ein denkender Geist? Es muss sicherlich einen Kontrast („sondern“) zum darauffolgenden „Fleisch“ bilden. Auf Justins „Switch!“ würde ich wahrscheinlich jedes Mal mit einer anderen der beiden Möglichkeiten reagieren oder sogar eine dritte hervorbringen, wer weiß. In Aria Code, einem Podcast über Opernarien, zitiert die Sopranistin Diana Damrau in der Folge „Opera’s Original ‚Pretty Woman'“ aus „Sempre libera“, der berühmten Arie der Violetta aus Verdis La traviata: „Vergiss nicht, wer du bist, povera donna, eine arme Frau, sola, allein, abbandonata, von allen verstoßen.“ Wie Justin wechselt auch Damrau zwischen Übersetzung und Originaltext, aber beim letzten Wort, abbandonata, weicht ihre Übersetzung von der Wörtlichkeit ab. Sie wählt eine beschreibende Formulierung, die die totale Einsamkeit ihrer Figur noch unterstreicht. Obwohl Sänger·innen dieselben Worte immer wieder laut aussprechen, ist unser inneres Verhältnis zu ihnen fließend und verändert sich ständig. Es ist sehr anregend, sich nicht auf eine einzige Bedeutung festlegen zu müssen, sondern dem Text in jeder Aufführung anders begegnen zu können, auf eine andere Ebene zu springen, um zu sehen, welche neuen Hörerfahrungen sich dadurch eröffnen, welche neuen Stimmfarben sich zeigen. Unsere fortlaufend variierende innere Partitur ist der Spielplatz, auf dem wir die Musik lebendig sein lassen dürfen. Während wir singen, können wir geistig mit den reichhaltigen Materialien spielen, die wir selbst vorbereitet haben und so Gedanken in Klang verwandeln — ohne dabei aus dem Takt zu kommen.

* Und alle, die in diesem Umfeld arbeiten, wie Stimmtrainer·innen, Gesangsleher·innen und Dirigent·innen